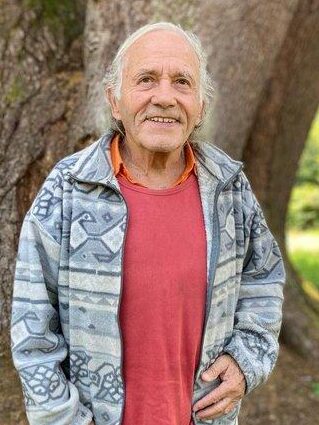

Pocas personas encarnan realmente su propia teoría. Pocos comunistas han ido tan lejos en su búsqueda de una salida a las derrotas del siglo XX. Raros son los materialistas que se han atrevido a remontarse a los orígenes de la especie humana para acotar mejor los límites del presente. Pero, sobre todo, ¿cuántos hombres han perseguido un antiindividualismo tan intransigente —y, sin embargo, tan extrañamente solitario— como el que impulsó a Jacques durante toda su vida? No tenía ego, ni superyó. Sólo esa sonrisa maliciosa y, por supuesto, esa mirada de generosidad inagotable.

Conocerle fue como tropezar con una formación geológica insospechada —una cueva apacible, pacientemente ahuecada por el tiempo, ofrecida como refugio a nuestra generación en busca de cobijo— al caminar en busca de continuidad con la realidad de la doctrina comunista . Siempre dispuesto a volver sobre los pasos que constituyeron el hilo de su vida, demostró que nunca fue un mismo movimiento con su trayectoria teórica. Supo dar sentido a su recorrido sin hundirse nunca en la anécdota ni en la autolegitimación. Simplemente estaba allí.

Recuerdo un seminario, en una casa aislada en el centro de Francia, hace unos años. Dos días enteros, desde las diez de la mañana hasta la noche, escuchando, discutiendo, pensando. Debíamos de ser veinte personas como máximo. Tomó la palabra para hablar de su vida teórica, inextricablemente ligada a su vida en general. Contó cómo la tragedia inaugural de su infancia le había llevado a la búsqueda de lo común, a la exigente búsqueda de una comunidad de iguales. Habló del PCInt, de su formación allí. Y, por supuesto, de Bordiga, su figura tutelar. Su napolitanismo intransigente brillaba incluso en ciertos chistes, con una crudeza asumida, los contaba entre dos estaciones de ferrocarril, de camino a un congreso, en medio de cafés y nombres conocidos: Marx, Engels, Lenin. Y siempre, en el fondo, o más bien en el horizonte, esta idea de la invariabilidad de la teoría comunista, como en la cresta de la colina. Bordiga, decía, podía haber sido dogmático —pero eso es una virtud en tiempos de contrarrevolución, cuando el cielo permanece obstinadamente cerrado, cuando los antiguos camaradas han caído, y cuando los supervivientes, en el mejor de los casos, están equivocados; en el peor, son traidores—. Lo que viene a ser lo mismo, porque Jacques nunca más quiso hundirse en la enemistad, ese resentimiento que se experimenta con los muertos y con los vivos.

Al rechazar con firmeza lo que desde los años 70 llamaba los “rackets políticos” —siempre con el mismo rechazo visceral—, Camatte se había convertido en una figura intemporal. Leía el futuro en los estratos más remotos del pasado. Para él, el origen no era un punto de partida del que huir, sino una orientación: indicaba también la meta. No un retorno a lo mismo, sino la resolución de las contradicciones abiertas por la propia historia, las que provocaron la realización inacabada y herida de la especie humana.

Cómo, además, podría olvidar estas pocas líneas que aún me conmueven tanto. “La especie humana es la verdadera Gemeinwesen del ser humano. Esto significa que en la sociedad comunista ya no hay Estado; el principio de autoridad, el de organización y el de coordinación entre los hombres, es la especie humana. Es una vuelta al comunismo primitivo, pero que integra la evolución intermedia”.

Aprendí a ser comunista en su herejía. Lo que aprendí de él es que, como comunistas, no sólo conocemos la historia, sino también el futuro. Un mundo sin clases y sin Estado. Quizá incluso sin partidos. A menos que, en su sentido más desnudo, “partido” se refiera al último órgano encargado de defender a la humanidad —no contra la política, sino contra las fuerzas ciegas y catastróficas de la naturaleza—.

Se ha hablado mucho de Jacques. Pocos han seguido realmente la última fase de su viaje. Pocos han comprendido que, para él, era una forma de llorar la muerte del antiguo movimiento obrero. Llevaba mucho tiempo llorándolo, y tal vez ésa fuera, a fin de cuentas, la obra de su vida. No se trataba de rendirse, sino de un lúcido desgarramiento: enfrentarse al fin de un mundo para seguir buscando una salida, a pesar de todo. Y si hoy deja tras de sí cientos de lectores esparcidos por el mundo, no es porque haya fundado una escuela o perpetuado una línea: es porque cavó, solo, en las ruinas de una promesa, hasta que allí resonó otra posibilidad. Frente al carácter apocalíptico de los tiempos, Jacques planteó una alternativa simple e implacable: o reinvertir la política contra la economía —una solución realista pero ya comprometida—; o bien el Éxodo —y la gran partida—. No la huida, sino la ruptura. No el abandono, sino la retirada como forma suprema de fidelidad. Hoy dejó este mundo —tristeza—. Este mundo del que somos irremediablemente herederos —esperanza.

M.K. 21 de abril de 2025.

(Traducción: Pablo Ignacio Jiménez Cea)