Editorial Conatus, Mayo/Junio de 2025

Presentación: lo que revela México sobre la reorganización autoritaria del capital global.

A la manera de John Reed, desde este lado del muro hemos construido un reporte sumario y expositivo que consideramos urgente. No pretende agotar la complejidad de los procesos que analiza ni ofrecer un diagnóstico definitivo, sino trazar un mapa inicial de coordenadas que, para quienes luchamos desde abajo, resultan necesarias. Fue elaborado por un grupo de militantes comunistas preocupados por el curso actual de la crisis global y por el lugar que México ocupa —y sufrirá— dentro de esa reconfiguración violenta del capital.

Lo que aquí se presenta no es un inventario técnico ni un ejercicio de erudición. Es una lectura materialista de los dispositivos que atraviesan la vida cotidiana de millones: aranceles como forma de castigo económico, austeridad como guerra interna, migración forzada como política estructural, narcocapitalismo como gestión territorial, automatización excluyente, ecocidio rentable y deuda como infraestructura de control. Cada apartado de este informe toma un fenómeno visible y lo inscribe en el marco general de la acumulación violenta que define nuestra época.

México no está al margen de esta crisis:es una de sus fronteras activas. Y no hablamos sólo de su ubicación geográfica entre el Sur empobrecido y el Norte imperial, sino de su inscripción en una doble frontera: la frontera material del capital —económica, migratoria, ecológica, militar— y la frontera inmaterial de la crisis, ese umbral donde las formas de vida se vuelven excedentes, las relaciones sociales se disuelven y la violencia se naturaliza como método de gestión. El Estado mexicano es un violento guardia fronterizo.

Este documento busca intervenir allí. Donde la normalidad se ha vuelto insostenible, donde la guerra no es excepción sino norma, donde el futuro no se disputa con promesas sino con organización y ruptura. La frontera, en este sentido, no es solo un límite: es el lugar donde la historia puede bifurcarse.

Aranceles como dispositivos de guerra económica

La imposición del arancel del 25% por parte de Estados Unidos sobre todas las exportaciones mexicanas en febrero de 2025 no debe entenderse como un hecho aislado ni como un recurso técnico de política exterior. Es, más bien, expresión de una mutación profunda en las formas contemporáneas de dominación económica. Lejos de proteger sectores internos o responder a coyunturas diplomáticas, este tipo de medidas configuran una estrategia estructural de guerra económica, mediante la cual se reordenan las jerarquías globales bajo mecanismos coercitivos investidos de legalidad comercial.

Esta política afecta directamente a sectores clave de la economía mexicana —automotriz, agroalimentario, electrónico—, generando efectos en cadena sobre las cadenas de valor transfronterizas, los ritmos laborales y la estabilidad macroeconómica. Con más del 80% de sus exportaciones destinadas a Estados Unidos (U.S. Census Bureau, 2024), México revela una dependencia estructural que trasciende la balanza comercial: se trata de una subordinación productiva sedimentada por décadas de integración neoliberal.

Pero el núcleo del problema no es económico, sino político. Los aranceles cumplen hoy la función de administrar el declive imperial, no ampliando mercados, sino blindando posiciones geopolíticas por medio del castigo y la exclusión. El proteccionismo no actúa como disrupción del libre comercio, sino como su reverso funcional: una forma de seleccionar, jerarquizar y sofocar a los eslabones subordinados cuando estos amenazan con desbordar su rol asignado.

En ese sentido, los aranceles funcionan como dispositivos de disciplinamiento que obligan a países como México a cumplir funciones extracomerciales —control migratorio, militarización fronteriza, tercerización de la seguridad— a cambio de no ser estrangulados económicamente. La coerción económica se vuelve así una tecnología de valorización por otras vías: articular la política comercial con el mando territorial y el control de poblaciones.

Desde una lectura materialista, estos mecanismos deben entenderse como formas de valorización negativa: no expanden el capital, sino que reorganizan su reproducción mediante una lógica de exclusión selectiva. La mediación por el trabajo abstracto y el valor de cambio ya no genera integración social, sino segmentación funcional. En este marco, los aranceles no se oponen al mercado: lo reconfiguran como frontera, como diagrama de diferenciación jerárquica.

La desconexión entre la valorización del capital y la reproducción de la fuerza de trabajo no es un desajuste transitorio, sino la lógica dominante del capitalismo reestructurado. Ya no hay una correspondencia estable entre acumulación, empleo y reproducción social, sino un desajuste estructural que expulsa y fragmenta. Como señala Théorie Communiste (2014, 2020), la dispersión de territorios y cuerpos proletarios no es disfunción sino condición de funcionamiento. La crisis no aparece aquí como ruptura, sino como el modo normal de ajuste del capital: la fricción como forma de persistencia.

Así, los aranceles no son síntomas diplomáticos ni desviaciones comerciales. Son el rostro económico de un régimen de reproducción social basado en la exclusión regulada y la subordinación funcional. Operan como umbrales de violencia económica, a través de los cuales el capital impone tareas geopolíticas a sus periferias. Frente a ello, pensar la guerra económica como excepción es no entender que ya no hay economía sin guerra.

La austeridad como guerra contra la reproducción

Clara Mattei (2022) ha planteado con agudeza que la austeridad no es una simple herramienta fiscal, sino una técnica de guerra interna: una forma de preservar el orden capitalista ante la amenaza de alternativas sociales. Como en el período de entreguerras, hoy la austeridad no solo se traduce en recortes, sino en el abandono deliberado de regiones, el vaciamiento de servicios públicos y la expulsión silenciosa de poblaciones enteras hacia zonas de marginalidad o frontera.

En América Latina, esta lógica ha operado como mecanismo multiescalar de desposesión: debilitamiento de la salud y la educación públicas, erosión del empleo formal, desaparición progresiva de redes de protección social. Más que una política de ajuste, la austeridad constituye una racionalidad de clase, que empobrece de manera estructural y reorganiza los vínculos sociales en función de la escasez. Su objetivo no es estabilizar economías, sino fabricar subjetividades disciplinadas, cuerpos disponibles y comunidades desarticuladas.

Esta guerra contra la reproducción no actúa sola. Se articula con dispositivos ideológicos que moralizan la pobreza, individualizan la precariedad y naturalizan el deterioro como responsabilidad personal. En México, la presión fiscal regresiva y la retirada estatal de funciones de bienestar han producido vacíos de gobernanza que son rápidamente ocupados por formas paraestatales, criminales o militares de control territorial.

Lejos de constituir una respuesta técnica ante emergencias presupuestarias, la austeridad contemporánea es una ofensiva planificada contra las condiciones de existencia del proletariado. Está íntimamente ligada a la proliferación de lógicas autoritarias y a la reconversión del Estado en agente activo del empobrecimiento y la fragmentación. La precarización no es una consecuencia secundaria, sino una meta funcional.

La austeridad es una técnica de gestión diferencial del proletariado. No busca resolver una “crisis fiscal”, sino producir cuerpos precarizados, endeudados y disponibles para cualquier forma de valorización residual. La exclusión ya no es un fallo, sino un principio estructurante. No se trata de administrar derechos, sino de organizar desposesiones. En este contexto, el Estado no desaparece: se rearma como administrador de la precariedad. Su retirada de funciones sociales viene acompañada de su reforzamiento en el control militar, la vigilancia y la segmentación territorial. La austeridad no es mera reducción del gasto: es una arquitectura de violencia selectiva, donde la reproducción de la vida se vuelve objeto de gestión, control y castigo.

Migración y supervivencia: el régimen global de guerra

La migración forzada desde México y Centroamérica hacia Estados Unidos no es una anomalía humanitaria, ni puede pensarse al margen de las formas estructurales de violencia que caracterizan al capitalismo contemporáneo. La figura del migrante condensa hoy una tensión central del sistema: es a la vez cuerpo excedente, fuerza de trabajo potencial y sujeto que desborda los dispositivos estatales de contención. Esta figura encarna lo que puede denominarse un régimen de supervivencia sin garantías, donde la vida se sostiene no por el Estado, sino a pesar de él, bajo condiciones impuestas por la desposesión violenta, la movilidad forzada y el control biopolítico.

La frontera México–Estados Unidos opera como laboratorio de esta crisis generalizada. No es ya una línea geográfica, sino un dispositivo de gestión poblacional. En esta frontera de la crisis, convergen múltiples formas de control: acuerdos de tercer país seguro, militarización de la Guardia Nacional, externalización de funciones represivas y redes de detención transfronterizas. Lejos de ser respuestas excepcionales, estas tecnologías configuran un régimen permanente de expulsión, ilegalización y administración diferencial de la vida.

El migrante no es un sujeto sin política, sino un síntoma activo del colapso del pacto social. Su tránsito pone en evidencia la inviabilidad del modelo de desarrollo periférico y la imposibilidad de integrar a vastas capas sociales bajo el orden nacional. El cuerpo migrante se convierte en blanco de dispositivos múltiples: el control fronterizo, la economía de las remesas, el trabajo informal transnacional y el chantaje geopolítico. Migrar no es solo moverse: es interrumpir la ficción del “Estado” como contenedor legítimo de vida, derecho y pertenencia.

La crisis migratoria no enfrenta un “problema mexicano” con una “solución estadounidense”. Es la expresión localizada de una fractura global: un sistema que ya no puede garantizar ni tierra, ni empleo, ni servicios básicos, convierte el movimiento en delito y la supervivencia en transgresión. Según datos de la OIM (2024), solo entre enero y abril se registraron más de 735,000 encuentros con personas migrantes en territorio mexicano, una cifra que desmiente cualquier interpretación episódica.

Esta movilidad forzada no representa una disfunción, sino una forma operativa del capital para desplazar, segmentar y gestionar su propio excedente humano. El capital ya no necesita integrar a todos los cuerpos que explota: puede marginarlos, expulsarlos o utilizarlos de forma intermitente, bajo condiciones precarias, y luego desecharlos. En este marco, el territorio no garantiza ciudadanía: clasifica cuerpos, ritmos y accesos desiguales a la vida y al trabajo.

Théorie Communiste ha descrito esta lógica como una desconexión estructural entre valorización del capital y reproducción social. La migración forzada, en este sentido, es una técnica de desarraigo que fractura vínculos comunitarios y disciplina a través de la intemperie. La frontera no separa dos mundos: funciona como operador interno del capital, que diferencia, selecciona y canaliza vidas según su valor residual.

Pensar la migración bajo el paradigma del régimen de supervivencia no solo permite visibilizar la violencia estructural, sino comprender las mutaciones contemporáneas de la soberanía. En un mundo donde la gestión de la escasez se convierte en política, el migrante encarna la figura-límite de la crisis: un testimonio encarnado de que la exclusión ya no es el reverso del sistema, sino su núcleo operativo.

Narcocapitalismo: acumulación por expulsión

Como han señalado Théorie Communiste y Endnotes, el capital no requiere estabilidad ni paz para acumular. Puede operar mediante la fragmentación, la coacción directa y la organización territorial de la muerte. La violencia no es una falla, es una racionalidad adaptativa del capital posneoliberal. En este marco, el narcotráfico aparece no como desorden, sino como herramienta estructural de gestión del proletariado excedente.

A escala geopolítica, el narcotráfico funciona también como dispositivo de intervención imperial. La guerra contra las drogas justifica la injerencia directa de Estados Unidos en políticas de seguridad, cooperación militar y control fronterizo. Esta militarización generalizada consolida un modelo de guerra social donde crimen, economía y gobernanza forman un continuo funcional.

El narcotráfico no se limita al tráfico de mercancías ilícitas. Su existencia permite sostener regímenes locales de acumulación violenta, dominando rutas migratorias, mercados laborales informales, territorios estratégicos y zonas urbanas marginadas. La violencia no responde a una lógica irracional: es un instrumento económico de reestructuración territorial, una tecnología de mando sobre cuerpos excedentarios.

Esta forma —jurídicamente criminal— de valorización no se sitúa al margen de la lógica capitalista legal, sino que radicaliza su contenido: en territorios donde el salario y el derecho han colapsado como mediadores, la economía ilegal opera como núcleo organizador de la reproducción social. La vida proletaria es subordinada a formas de poder armado que sustituyen a la ley y al salario como mecanismos de regulación.

En México, esta forma de valorización ha penetrado profundamente las instituciones, articulando redes que conectan a cárteles, sectores empresariales, cuerpos de seguridad y actores estatales. Esta red no debe interpretarse como “conspiración de criminales”, sino como forma compleja de gobernanza, donde la distinción entre legalidad e ilegalidad se disuelve bajo criterios de rentabilidad armada y control logístico. El resultado es un régimen de soberanías superpuestas que ordena la vida cotidiana en función de la violencia rentable.

Fascismo tardío y nacionalismo de desastre

Richard Seymour (2024) define el “nacionalismo de desastre” como una forma autoritaria de gestionar el desmoronamiento del orden liberal. No busca resolver la crisis, sino dramatizarla para imponer respuestas regresivas: cierre de fronteras, militarización del territorio, persecución de migrantes, criminalización de la protesta. Esta retórica apocalíptica no anuncia soluciones, sino la gestión diferencial de la catástrofe como modelo político. Alberto Toscano (2023) lo formula en otros términos: el fascismo tardío no reproduce mecánicamente al fascismo histórico, pero recupera sus funciones estructurales —supresión del conflicto de clase, restauración del orden, exclusión racializada—, ahora dentro de regímenes democráticos erosionados.

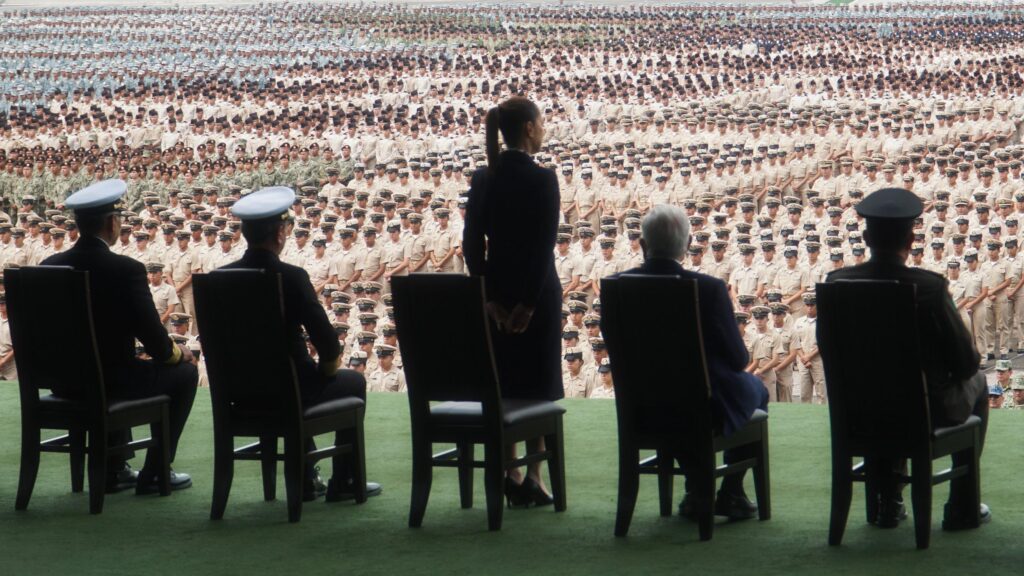

Esta mutación se manifiesta en México bajo la forma de la militarización permanente de la vida civil, la expansión de proyectos extractivos bajo retóricas de modernización, y la criminalización sistemática de la pobreza. El poder político se alía con el crimen organizado y las fuerzas armadas para producir una nueva lógica de soberanía, donde el control territorial reemplaza a la ley como forma de gobierno. No se trata de mantener el pacto social, sino de administrar su ruina con mano dura.

Este fascismo de nuevo tipo no pretende construir consenso ni futuro. Se orienta al presente como estado de excepción administrado. Su estética es la de la crisis perpetua, donde las vidas sobrantes se convierten en enemigos internos, gestionables solo a través de la vigilancia, la represión o el abandono. En palabras de Walter Benjamin, es la política convertida en espectáculo de muerte: un orden que ya no promete redención, sino castigo.

En este contexto, la desindustrialización no libera tiempo ni redistribuye riqueza. Desmantela empleos estables, degrada condiciones laborales y lanza a millones a formas precarias de subsistencia: subempleo, gig economy, migración forzada o economías ilícitas. Jasper Bernes (2017) ya advertía que la crisis del trabajo industrial no implicaba su desaparición, sino su reconfiguración como degradación sistémica: trabajo sin derechos, sin futuro, sin comunidad.

México ilustra este desplazamiento. Convertido en plataforma de ensamblaje para cadenas globales de valor, ha experimentado una automatización parcial sin integración. Los empleos creados son frágiles, mal remunerados y fácilmente reemplazables. A esto se suma una informalidad que afecta al 56% de la población ocupada. El resultado no es una economía “moderna”, sino un régimen de supervivencia donde la productividad convive con la exclusión.

Frente a esta crisis del trabajo, el Estado no redistribuye: criminaliza. No protege: militariza. La pobreza no se reconoce como problema estructural, sino como amenaza. Así, la ausencia de futuro se convierte en asunto de seguridad nacional, y la automatización se transforma en un instrumento de expulsión, sin compensación ni horizonte colectivo.

Este proceso no es una “falla” corregible mediante políticas keynesianas. Se trata de una reorganización estructural del trabajo como forma de subordinación sin integración. El problema no es la escasez de empleo, sino la imposibilidad estructural de reabsorber a la fuerza de trabajo excedente. La lógica de segmentación, vigilancia y deuda reemplaza al salario como vínculo social.

El resultado es una paradoja trágica: una economía que ya no necesita trabajadores y una sociedad que no puede sobrevivir sin ellos. La tecnología no libera tiempo, sino que impone su captura; no democratiza la vida, la disciplina. El fascismo tardío administra esta contradicción sin resolverla, estetizando la ruina y desplazando la crisis hacia los cuerpos más vulnerables.

De la automatización a la expulsión: sin trabajo, sin futuro

Aaron Benanav (2020) desmonta la narrativa tecnocrática que atribuye el desempleo masivo al avance de la automatización. Lo que define nuestra época no es un exceso de productividad, sino una insuficiencia crónica de crecimiento. Esta “demanda débil de trabajo” no surge del desarrollo tecnológico, sino del estancamiento prolongado del capital, la sobreacumulación y el colapso relativo de los sectores industriales tradicionales.

Pues bien, la automatización no representa una liberación del trabajo humano, sino su desplazamiento sin transición. Lejos de generar bienestar o tiempo libre, la tecnología opera como instrumento de reorganización regresiva: destruye empleos estables, precariza los que sobreviven, e impone una lógica de reemplazo sin redistribución. En lugar de integración, se impone la obsolescencia forzada.

México encarna esta paradoja. La reconversión productiva lo ha insertado en las cadenas globales como plataforma de ensamblaje. La automatización parcial no trajo desempleo tecnológico, sino una multiplicación de empleos frágiles, mal remunerados y fácilmente sustituibles. A esto se suma una informalidad estructural que convierte el trabajo en zona de riesgo, no de seguridad. El Estado, en lugar de mitigar esta tendencia, la refuerza: criminaliza la pobreza, militariza el territorio y gestiona la exclusión como si fuera una desviación individual, no una consecuencia sistémica. Así, la automatización no es una promesa utópica de liberación, sino un mecanismo de expulsión funcional al capital en crisis.

Lo que aquí aparece como avance técnico es, en realidad, una expresión de la incapacidad estructural del capital para absorber a su propia fuerza de trabajo. No hay crisis de empleo: hay crisis de valorización. El capital ya no puede —ni necesita— articular acumulación con integración social. Como señala Endnotes (2010), el trabajo abstracto ya no exige universalizar el salario, sino gestionar el excedente humano mediante fragmentación, deuda y vigilancia.

Esta expulsión masiva de la relación salarial no es accidental. Es constitutiva del régimen contemporáneo de acumulación, donde la subsunción del trabajo deja de ser expansiva para volverse excluyente. En lugar de producir integración, la automatización fabrica proletarios superfluos, cuerpos sin lugar, vidas despojadas de horizonte. Inmigrantes potenciales.

El resultado es una economía que prescinde de los trabajadores, y una sociedad que no puede prescindir del trabajo. La tecnología, en este escenario, no democratiza el tiempo: lo disciplina, lo captura, lo vuelve deuda y algoritmo. El futuro no se automatiza: se cancela. Lo que permanece es la gestión diferencial de la ruina, bajo la promesa siempre fallida de un progreso que ya no llega.

Crisis ecológica y extractivismo violento

El mundo arde. La devastación ambiental no es un efecto colateral del capitalismo global: es su condición operativa. El capital necesita expandirse continuamente sobre territorios nuevos, materias primas no explotadas y poblaciones sin derechos garantizados. En este marco, el extractivismo —minero, energético, agrícola o turístico— aparece no como una desviación, sino como la matriz estructural de acumulaciónen vastas zonas del Sur Global.

En México, esta lógica se expresa en megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico o la expansión de la frontera energética. Estas intervenciones no sólo destruyen ecosistemas frágiles, sino que desplazan comunidades, fragmentan tejidos sociales y militarizan regiones enteras bajo la promesa del “desarrollo”. Se trata de una ecología sacrificial, donde la vida se vuelve obstáculo técnico y la naturaleza, infraestructura de renta.

El informe del IPCC (2023) advierte que el sur de México será una de las regiones más afectadas por el cambio climático: sequías, pérdida de biodiversidad, crisis hídrica. Pero estos procesos no operan solos: se ven acelerados por una captura empresarial del discurso ambiental, que convierte la crisis ecológica en nueva frontera de valorización. Bonos de carbono, minería “verde” o hidrógeno limpio no resuelven el problema: lo reorganizan bajo formas de especulación climática.

El extractivismo no es solo un modelo económico: es una forma de gobierno autoritaria. Implica vigilancia, criminalización, militarización de territorios y represión sistemática contra defensores ambientales. Bajo esta lógica, la Tierra misma queda subsumida como medio de producción, y la destrucción de lo viviente se vuelve administrable, rentable, planificable. Esta integración de la naturaleza al capital no es un accidente: es su desenlace lógico. La expansión territorial no es lineal ni pacífica, sino contradictoria y violenta. Théorie Communiste ha señalado cómo esta subsunción real de la naturaleza produce segmentación territorial, control paramilitar y disolución de vínculos comunitarios como condiciones de acumulación.

Lo que emerge no es un capitalismo verde, sino una gestión tecnocrática del colapso. Las promesas de sostenibilidad y resiliencia funcionan como anestesia ideológica, mientras el régimen de valorización reconfigura la frontera entre vida útil y vida descartable. Como advierte Endnotes, incluso la crisis climática puede ser absorbida por el capital como oportunidad de negocio y control. La crítica ecológica no puede limitarse a corregir externalidades o diseñar transiciones verdes administradas desde el Estado. Lo que se requiere es una ruptura con la lógica misma de valorización: desmercantilizar la Tierra, el cuerpo y el tiempo, antes de que sean convertidos por completo en residuos funcionales.

Financiarización de la vida y deuda como forma de control

La financiarización marca un viraje decisivo del capital: la acumulación ya no se apoya principalmente en la producción de mercancías, sino en la extracción de renta sobre el tiempo de vida. El crédito se impone como llave de acceso a la existencia y la deuda como dispositivo político de sujeción. En México, el microcrédito informal, el sobre-endeudamiento de hogares y la privatización de servicios ilustran este desplazamiento: según la ENIGH 2022, más del 75 % de los hogares urbanos mantiene algún pasivo y una proporción creciente destina más del 40 % de su ingreso al pago de intereses.

La deuda no opera sólo en la esfera económica: es una técnica de gobierno. Al individualizar carencias colectivas —salud, vivienda, educación— desplaza la responsabilidad desde el Estado hacia el deudor, fragmenta la solidaridad y moraliza la pobreza (“mal pagador”, “irresponsable”), neutralizando cualquier lectura estructural. Al mismo tiempo, dota al Estado de un instrumento de control sin recurrir a la redistribución: captar recursos vía mercados financieros mientras disciplina el consumo popular.

Este régimen convive, no se opone, con el nacionalismo económico autoritario. Como advierte Merchant (2024), el crédito puede expandirse incluso bajo discursos anti-globalistas, porque financiarización y proteccionismo comparten la función de gestionar desigualdad sin cuestionar la lógica de valorización. La patria endeudada se sostiene sobre ciudadanos endeudados.

La financiarización representa la subordinación integral de la reproducción social al capital ficticio. El salario deja de garantizar la vida; la puntuación crediticia ocupa su lugar. Endnotes (2010) subraya que la explotación no desaparece: se rearticula en contratos futuros sobre la capacidad de prometer trabajo e ingreso. La subjetividad se mide, puntúa y precifica como “colateral humano”.

La deuda, por tanto, no es un mero problema macroeconómico ni un defecto moral: es una infraestructura de dominación que captura presente y futuro, acelera los ritmos de vida y disuelve la posibilidad de comunidad basada en el tiempo compartido. La inclusión financiera no empodera: atomiza. Al convertir cada necesidad en línea de crédito, desplaza la política hacia la administración de riesgos individuales y convierte la precariedad en mercado asegurado.

Romper con esta arquitectura exige desfetichizar el crédito como “derecho de acceso” y restituirlo a su condición de cadena que privatiza la reproducción. Mientras la vida dependa del interés compuesto, cualquier promesa de reconstrucción social quedará sujeta a la lógica del colateral. La alternativa, entonces, no es más deuda a mejores tasas, sino desmercantilizar el sostén material de la existencia.

Conclusión: capitalismo terminal, guerra permanente

Los fenómenos analizados no son episodios fragmentarios ni síntomas de una crisis pasajera. Conforman los engranajes de un régimen de acumulación reorganizado bajo condiciones de descomposición prolongada. Lejos de anunciar su colapso, el capital muestra su capacidad para transformar el desequilibrio en método, la violencia en administración y la escasez en tecnología de poder. La “crisis” no interrumpe la reproducción: la estructura.

Aranceles, austeridad, migración forzada, narcocapitalismo, automatización excluyente, extractivismo y deuda: cada uno de estos dispositivos contribuye a la producción de una economía política de la expulsión, donde el trabajo ya no es mediador de integración, sino un problema a gestionar. Las poblaciones se convierten en excedente movilizable, las fronteras en filtros de valorización y los cuerpos en unidades funcionales o descartables, según el momento.

En este paisaje, la frontera —económica, ecológica, militar, digital— ya no delimita soberanías: modula accesos desiguales a la vida y al derecho. Como tecnología del capital, administra movilidad, segmenta vínculos, redefine lo reproducible. La “frontera de la crisis” no es sólo un lugar: es el diagrama global de una forma de dominación que normaliza la guerra como forma de organización social.

Las respuestas reformistas —humanitarias, institucionales o técnicas— resultan insuficientes frente a un régimen que no necesita resolver el conflicto, sino gestionarlo infinitamente. Incluso la disfuncionalidad puede ser absorbida como oportunidad de valorización: colapso climático, migraciones masivas, desempleo estructural, violencia armada. Todo puede ser gobernado, todo puede ser cotizado.

Pensar desde esta realidad exige abandonar el fetiche del desarrollo, la nostalgia del Estado social y la ficción del progreso. No se trata de restaurar un equilibrio perdido, sino de interrumpir la reproducción ampliada de la catástrofe. El afuera del capital no está garantizado, pero tampoco está clausurado. Se abre allí donde los cuerpos se niegan a seguir siendo administrados como desecho, donde el tiempo se reapropia, donde la comunidad rehúsa convertirse en saldo contable.

Frente a la administración integral de la ruina, el desafío no es gobernarla mejor, sino dejar de producirla.

Referencias

- Benanav, A. (2020). Automation and the future of work. Verso.

- Bernes, J. (2017). Logistics, counterlogistics and the communist prospect. En Endnotes #4. Ediciones Extáticas.

- Endnotes. (2010). Miseria y forma valor (Endnotes #2). Ediciones Extáticas.

- Illas, E. (2024). Régimen de supervivencia y guerra social. Manuscrito inédito.

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2023). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022 (ENIGH). https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2022/

- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2023). Sixth Assessment Report – Regional Fact Sheet: Central and South America. https://www.ipcc.ch/report/ar6/

- Mattei, C. (2022). The capital order: How economists invented austerity and paved the way to fascism. University of Chicago Press.

- Merchant, J. (2024). Endgame. Economic Nationalism and Global Decline. University of Chicago Press.

- Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2024). Reporte trimestral de movilidad regional en México y Centroamérica.

- Seymour, R. (2024). Disaster nationalism and the authoritarian turn. Verso.

- Théorie Communiste. (2014). ¿En qué punto de la crisis estamos?. Biblioteca Cuadernos de Negación.

- Théorie Communiste. (2020). La reestructuración tal cual. Biblioteca Cuadernos de Negación.

- Toscano, A. (2023). Late fascism and the politics of survival. Conferencia presentada en el ciclo “Crisis and Reaction”.