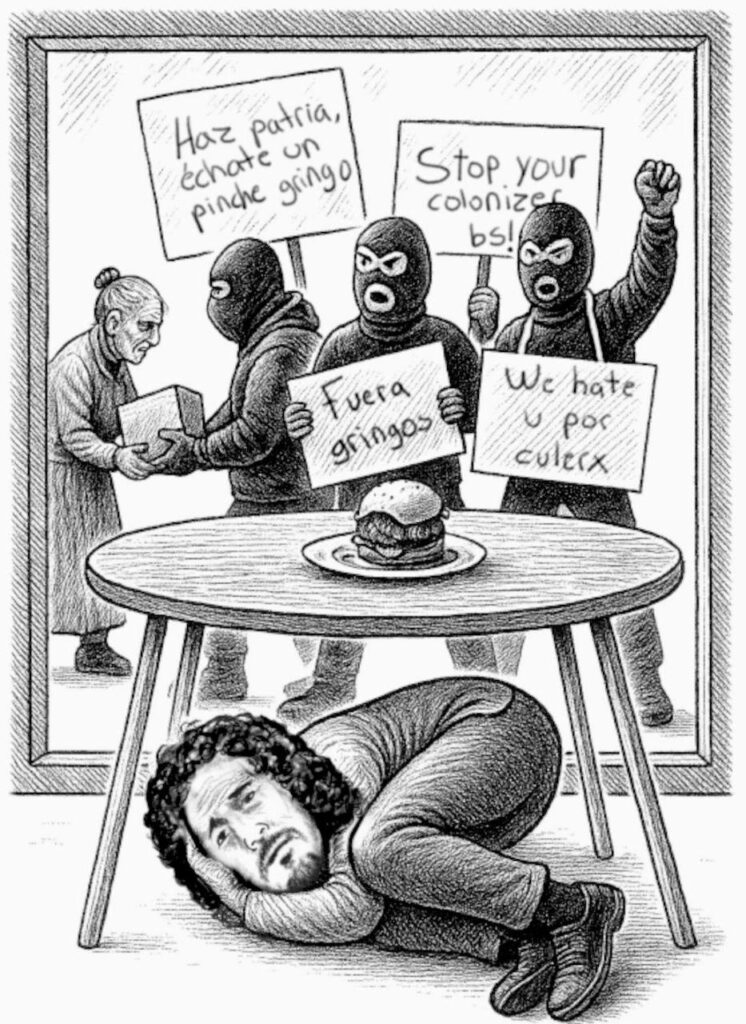

Contra el chovinismo y el antiimperialismo superficial: por un comunismo internacionalista sin fronteras ni progresismo nacionalista (Sobre la “Primera Marcha Antigentrificación”, y de cómo nos robamos unas pantuflas Ripndip)

División de saqueo de la Editorial Conatus

Ilustraciones x namerodis

El capitalismo imprime su firma en el trazado mismo de la ciudad.

Walter Benjamin

Delineando el campo [primer texto escrito el 4 de julio de 2025 a las 23:00, tras regresar de la movilización]

El comunismo no es un proyecto de defensa de las culturas nacionales, ni un refugio identitario en tiempos de gentrificación. El comunismo es la negación radical del capital, en todas sus formas: la del gringo precarizado que renta un cuarto en la Narvarte para sobrevivir a la pesadilla estadounidense, y la del mexicano que lo odia sin entender que ambos caminan sobre el mismo suelo minado por el valor. No hay patria en ruinas que se salve con banderas.

Lo que hoy muchos llaman “anti-gentrificación” no es más que una rabia mal orientada, canalizada hacia el otro visible —el extranjero, el foráneo, el nómada digital— mientras se oculta la violencia abstracta del capital que convierte las ciudades en zonas de valorización y desecho. No son los cuerpos los que gentrifican: es el dinero, el algoritmo de Airbnb, el Estado inmobiliario y las formas del valor las que reorganizan el espacio como campo de rentabilidad. Es la lógica fetichista del capital la que expulsa, no el acento del arrendatario.

El enemigo no es el gringo freelancer que apenas gana en dólares lo justo para malvivir en su ciudad, desplazado por la crisis de la clase media global. El enemigo es el capital que destruye los vínculos comunitarios, que uniformiza el mundo en base al precio por metro cuadrado, que convierte la tierra, la vida y el deseo en mercancía. El verdadero proceso de gentrificación no lo comanda una nacionalidad: lo produce la ley de la ganancia.

El chovinismo disfrazado de progresismo “anti-imperialista” es otra trampa. Defender lo “mexicano” frente a lo “gringo” es quedarse en la superficie del fetiche. Como si el mezcal artesanal no fuera mercancía. Como si la colonia Roma no fuera antes un enclave burgués, mucho antes de la llegada del influencer extranjero. Como si la precarización de los trabajadores mexicanos no fuera parte del mismo proceso global que expulsa a los trabajadores estadounidenses hacia el sur en busca de aire.

Nosotros, los comunistas, no elegimos bando entre víctimas del capital. Denunciamos la guerra civil entre pobres, la competencia entre oprimidos, la trampa del nacionalismo del tercer mundo cuando se convierte en ideología de Estado, en mito de pureza cultural o en nueva forma de exclusión clasista. Rechazamos tanto al supremacismo anglosajón como al esencialismo indigenista que convierte la diferencia en capital simbólico. No hay identidad que nos salve, ni piel ni bandera que nos absuelva.

La internacionalización del capital ha generado su propio ejército global de masas superficiales: cuerpos flotantes, sin mundo, sin comunidad, desplazados, desarraigados, solitarios, conectados pero vacíos, presionados a producir una imagen de sí en redes para no desaparecer. Los nómadas digitales son el síntoma, no la causa. Son proletarios sin clase, individuos sin comunidad, almas sin mundo, sobrevivientes del derrumbe.

El comunismo que necesitamos no es uno que reclame lo nacional como escudo, sino que destruya las categorías que sostienen el mundo tal como es. No queremos ciudades “menos gentrificadas” sino ciudades sin propiedad, sin Estado, sin renta. No queremos que se queden “los de aquí”, sino que nadie tenga que irse de ningún lado por no poder pagar. Queremos el fin del valor, del dinero, de la mercancía, de la nación.

Este comunismo no tiene frontera, no tiene lengua única, no tiene pasaporte. Es una guerra a muerte contra la forma capital en su conjunto, desde el campo mexicano hasta el desierto tejano, desde el freelancer californiano endeudado hasta el becario chilango sin seguridad social. Lo demás es política de resentimiento, reformismo cultural o fascismo difuso.

La lucha real comienza cuando dejamos de odiar a los rostros visibles del desastre y nos volvemos contra su forma invisible. No contra los cuerpos, sino contra el capital. No contra el extranjero, sino contra la extranjería de este mundo. Por una comunidad humana sin fronteras, sin patria, sin propiedad.

Proletarios del mundo, sin nación ni identidad: uníos.

Un contorno de la crisis mundial llamado Ciudad de México

En este texto no podemos comenzar operando como lo harían el historiador, el sociólogo o el geógrafo, vamos a proceder desde una arista epistemológica que denominaremos “punto de vista de la comunización”. No nos preguntamos sobre la existencia pasada o futura de tal o cuál cosa, su naturaleza o esencia, sino sobre el conflicto tal y como existe. Ni confusión ni trucos de magia convertidos en consignas, no buscamos el a priori de la crisis, esperamos poder hacer un ejercicio de realismo y materialismo fuerte.

(1) Nuestra derrota mundial

La reestructuración del modo de producción capitalista que acompañó a la crisis de finales de la década de 1960 hasta comienzos de la de 1980 fue una derrota obrera —la de la identidad obrera— independientemente de cuáles fueran sus formas sociales y políticas (de los partidos comunistas a la autonomía; del Estado socialista a los consejos obreros).

Todas las características del proceso de producción inmediato (trabajo en cadena, cooperación, producción-mantenimiento, trabajador colectivo, continuidad del proceso de producción, subcontratación, segmentación de la fuerza de trabajo); todas las de la reproducción (trabajo, desempleo, formación, bienestar, familia); todas las que convertían a la clase en una determinación de la reproducción del capital (los servicios públicos, la delimitación nacional de la acumulación, la inflación progresiva, el “reparto de los dividendos de la productividad”); todo lo que situaba al proletariado como interlocutor nacional, social y políticamente, todo eso fundamentaba una identidad obrera confirmada en el seno mismo de la reproducción del modo de producción capitalista, a partir de la cual se disputaba el control sobre la sociedad en conjunto como gestión y hegemonía.

Esa identidad obrera que constituyó al movimiento obrero y estructuró la lucha de clases, integrando hasta al “socialismo realmente existente” en la división global de la acumulación, se basaba, por un lado, en la contradicción entre la creación y el desarrollo de una fuerza de trabajo que el capital ponía a trabajar de forma cada vez más colectiva y social, y por otro, en las formas —que fueron mostrándose cada vez más limitadas— de apropiación de esa fuerza de trabajo por el capital en el proceso de producción inmediato y en el proceso de reproducción.

Todo ello se ha ido.

(2) Hic sunt dracones

Palabra de moda, de novedad: Gentrificación

La gentrificación responde a una secuencia estructural: declive – inversión – desplazamiento, que forma parte del movimiento continuo de valorización y desvalorización del suelo urbano. Las zonas deterioradas por abandono o por desinversión intencional son reconvertidas en espacios de alta rentabilidad mediante intervenciones que combinan capital privado y políticas públicas. Este movimiento no es espontáneo ni natural: es una estrategia deliberada que moviliza capital fijo (infraestructura, vivienda, equipamiento urbano) en función de obtener plusvalía urbana.

Históricamente, la haussmanización de París[1] en el siglo XIX no solo fue una intervención estética o higienista, sino una estrategia política para controlar la protesta obrera y reorganizar el espacio urbano según las necesidades del capital industrial. Igualmente, en la Inglaterra del siglo XVIII, el surgimiento de la “gentry” como clase urbana ligada al comercio y la propiedad reflejó la transición hacia el capitalismo moderno, con efectos concretos sobre la morfología urbana: los espacios habitados por las clases populares fueron resignificados, remodelados o desplazados para dar lugar a las nuevas elites.

En el caso de la Ciudad de México, esta lógica se repite desde principios del siglo XX, con fases de deterioro inducido seguidas por fases de inversión y reconversión. El abandono de zonas como el Centro Histórico, Santa Fe o el norte de Polanco abrió paso a su posterior revalorización por medio de proyectos de renovación urbana. Estas intervenciones permiten la “recaptura” de rentas urbanas latentes o subutilizadas, y su reintroducción en los circuitos de valorización del capital.

Así, la gentrificación no solo reordena el espacio físico, sino también las relaciones sociales inscritas en él. Al desplazar a las clases trabajadoras o a los residentes tradicionales, estos ciclos de acumulación urbana permiten imponer nuevas centralidades, nuevos estilos de vida y nuevas jerarquías simbólicas.

(3) ¿Orden del Estado y desorden del Mercado?

Empresarios y pobres

Según datos internos de TINSA México,[2] al cierre de 2024, el mercado inmobiliario de la Zona Metropolitana del Valle de México cuenta con un stock disponible de aproximadamente 35,000 espacios habitacionales, distribuidos principalmente entre la Ciudad de México, el Estado de México y, en crecimiento constante, los municipios del sur del estado de Hidalgo.

Según los empresarios, a lo largo del año, se observó una ligera pero sostenida reducción en el inventario (del orden de 500 a 1,000 unidades por trimestre), lo cual sugiere una absorción activa por parte del mercado, especialmente en zonas con alta demanda como el Centro, el Poniente y la zona Norte. Si esta tendencia continúa, esperan que el volumen de unidades disponibles se reduzca “moderadamente” durante 2025, aunque compensado parcialmente por el ingreso de nuevas unidades en desarrollo. El monstruo de la vivienda nunca se detiene.

En términos de tendencia de “oferta futura”, durante 2024 se incorporaron 273 nuevos desarrollos (proyectos ingresados), con un promedio trimestral cercano a 90 nuevos proyectos. Esto indica un dinamismo considerable en la actividad constructiva, aunque con una ligera desaceleración hacia el final del año. Muchos de estos desarrollos se encuentran en etapas tempranas o medias de construcción, lo cual permite al capitalismo inmobiliario proyectar que entre 130 y 160 de ellos seguirán en proceso durante 2025, sumándose al conjunto más amplio de aproximadamente 1,200 desarrollos activos en la región. Las zonas con mayor concentración de proyectos son el Poniente (especialmente Álvaro Obregón, Cuajimalpa y municipios como Huixquilucan y Naucalpan), el Centro y el Norte, que juntas concentran más del 70% del volumen total de unidades en el mercado.

Durante 2024, el precio promedio de venta de vivienda en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMCDMX) mostró una tendencia sostenida al alza. Al cierre del segundo trimestre, el valor promedio por unidad se ubicó en $5,497,410 pesos, cifra que ascendió a $5,560,919 en el tercer trimestre y alcanzó $5,653,423 pesos al final del cuarto trimestre. Este incremento acumulado refleja una variación anual del 9.5% y un ajuste trimestral moderado de 0.3% en el último periodo del año. Este comportamiento sugiere una valorización constante del mercado, aunque con señales de desaceleración en el ritmo de crecimiento hacia el cierre del año.

En cuanto al precio por metro cuadrado, el alza fue aún más significativa. Durante el segundo trimestre de 2024, el precio promedio por m² fue de $49,022, subiendo ligeramente a $49,264 en el tercer trimestre y cerrando el año en $49,488 pesos por metro cuadrado. La variación anual en este indicador fue del 13.3%, lo que refleja una presión ascendente en los precios por unidad de superficie, atribuible tanto a la ubicación como a la tipología de los desarrollos comercializados.

Al diferenciar por tipo de vivienda, se observa que el segmento vertical —es decir, departamentos y condominios—registró un precio promedio de $60,848 por m² al cierre del cuarto trimestre, mientras que la vivienda horizontal —casas— se situó en $18,824 por m². Pese a ser menos costosa por metro cuadrado, la vivienda horizontal mostró una apreciación sostenida durante el año. En ambos casos, el valor por unidad se mantuvo en torno a los 1.7 a 1.8 millones de pesos, lo cual se explica por las diferencias en superficie promedio y localización del desarrollo.

Estos datos confirman que, aunque existe una amplia heterogeneidad por zona y segmento, el mercado inmobiliario en la ZMCDMX mantuvo durante 2024 una tendencia general de valorización, impulsada por una mezcla de escasez relativa de inventario en zonas céntricas, aumento en los costos de construcción y una demanda constante, sobre todo en los segmentos medio y residencial.

Uno de los indicadores clave para entender la dinámica del mercado inmobiliario es la velocidad de ventas, es decir, el porcentaje del inventario que se logra colocar durante un trimestre. En 2024, esta métrica mostró una evolución dispar entre zonas. Las regiones conurbadas del norte (municipios del Estado de México e Hidalgo) y el oriente de la ciudad fueron las que presentaron mayores tasas de absorción, alcanzando velocidades de venta de hasta 6.1% y 7.0% en el último trimestre del año, respectivamente. En contraste, zonas de alta densidad como el Poniente, con la condición de tener precios elevados y un amplio inventario, mantuvieron una velocidad de ventas más baja, rondando el 2.8% al cierre del año.

Este indicador se relaciona directamente con los meses de inventario, que representan el tiempo que tomaría agotar el stock disponible si se mantuviera el ritmo actual de ventas. En términos generales, un mercado sano se ubica entre 12 y 18 meses de inventario. En este sentido, según el informe zonas como Oriente y Norte mostraron lo que el informe denomina “una buena salud comercial”, con inventarios por debajo de los 15 meses. En cambio, el acaudalado Poniente registró un promedio de 32.7 meses, lo cual indica una sobreoferta entre el producto y la demanda activa. Estas cifras reflejan tanto el ritmo de absorción del mercado como los riesgos de concentración de oferta en segmentos de alto valor o de baja rotación.

La distribución geográfica de los desarrollos inmobiliarios en la Zona Metropolitana del Valle de México presenta una clara concentración en ciertas zonas. Al cierre de 2024, los mayores volúmenes de proyectos activos se ubicaban en el Poniente (Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo y municipios colindantes como Huixquilucan y Naucalpan), con más de 400 proyectos en curso y más de 12,000 unidades en stock. Esta zona concentra la oferta de vivienda de alto valor, dirigida a segmentos residenciales plus y luxury. Le siguen en importancia las zonas Centro y Norte, ambas con una gran cantidad de proyectos y un volumen de unidades que supera las 10,000. En contraste, las zonas Oriente y Sur presentan una menor densidad de desarrollos, pero destacan por una mayor velocidad de ventas y un enfoque en vivienda de interés medio y social.

Esta dispersión territorial se articula con la “segmentación por valor” definida por TINSA, que agrupa los desarrollos en siete rangos: económica, popular, tradicional, media, residencial, residencial plus y luxury. A lo largo de 2024, se observó una mayor concentración de ventas en los segmentos medio y residencial, que abarcan precios entre $950,000 y $6 millones de pesos. Estos rangos representan una parte sustancial del volumen colocado tanto en CDMX como en municipios conurbados. Por su parte, el segmento luxury, con precios superiores a $10 millones, sigue siendo minoritario en número de unidades, aunque significativo en valor total y superficie construida, concentrado casi exclusivamente en el Poniente de la ciudad.

Esta articulación entre zona y valor permite trazar un mapa social y económico del mercado inmobiliario metropolitano, donde las zonas periféricas concentran la producción de vivienda accesible, mientras que los núcleos de plusvalía consolidada sostienen los proyectos de alto valor. En consecuencia, cualquier política de vivienda, inversión o planeación urbana debe considerar simultáneamente esta segmentación del mercado y su localización geográfica, para evitar distorsiones entre la oferta y la demanda real.

La superficie promedio de las viviendas comercializadas en la ZMCDMX durante 2024 ofrece una lectura clave sobre el tipo de producto inmobiliario que domina en cada zona, así como sobre las condiciones socioeconómicas de su público objetivo. A lo largo del año, el tamaño promedio de las unidades osciló entre 61 y 123 metros cuadrados, con importantes variaciones por subzona. Por ejemplo, la zona Centro (que abarca alcaldías como Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco) registró viviendas con una media de 61 m², lo cual responde a su alta densidad, menor disponibilidad de suelo y al predominio de desarrollos verticales. En contraste, la zona Poniente, donde se localizan los desarrollos de mayor valor, mostró superficies promedio de hasta 120 m², lo que refleja un perfil más exclusivo, asociado a precios elevados y baja densidad.

En la zona Sur (Benito Juárez, Coyoacán, Tlalpan), las viviendas promediaron entre 89 y 92 m², manteniéndose como una zona de clase media-alta con fuerte orientación residencial. Por su parte, las zonas Norte y Oriente, que concentran la mayor parte de la vivienda de interés social y medio, presentaron superficies intermedias, cercanas a los 78–79 m². Esta distribución responde tanto a factores económicos como a la disponibilidad de tierra: en las periferias, donde el suelo es más abundante y barato, es posible construir viviendas ligeramente más amplias sin incurrir en sobrecostos para las inmobiliarias.

Estos datos permiten observar cómo la superficie promedio no solo refleja condiciones arquitectónicas o constructivas, sino que se alinea con la segmentación socioeconómica del mercado y con las transformaciones recientes del modelo urbano metropolitano: densificación vertical en zonas centrales, expansión horizontal en periferias y una creciente diferenciación territorial del producto inmobiliario. La superficie, junto con el precio por m² y el valor total, constituye así un indicador clave para perfilar al comprador, planificar la oferta y diseñar políticas urbanas inclusivas y sostenibles.

El Informe de movilidad social en México 2025: La persistencia de la desigualdad de oportunidades,[3] publicado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) contiene datos muy relevantes para pensar la gentrificación y la extracción urbana de valor.

Se revela, también, que la movilidad social intergeneracional en México sigue siendo limitada, particularmente en lo que respecta a la dimensión económica. La mitad de las personas que nacen en los hogares con menos recursos económicos —el 20 % más bajo de la distribución— no logran salir de esa posición en su vida adulta, mientras que solo un 2 % alcanza el quintil superior.

Este patrón de permanencia se acentúa entre las mujeres y las personas con tonos de piel más oscuros, quienes enfrentan barreras adicionales para ascender en la escalera socioeconómica. A nivel regional, la movilidad también presenta grandes disparidades: mientras que en el centro-norte 31 de cada 100 personas permanecen en la base de la distribución, en el sur la cifra se eleva a 64 de cada 100, lo que evidencia la persistencia de desventajas estructurales según el lugar de origen.

En el ámbito educativo, aunque se han registrado avances generales, el nivel de escolaridad de los padres sigue siendo un fuerte predictor del logro educativo de los hijos: solo 9 % de quienes provienen de hogares donde los padres cursaron primaria o menos alcanza estudios profesionales, frente al 63 % de quienes tienen padres con educación profesional. Estos datos reflejan un alto grado de reproducción intergeneracional de las desigualdades en México, en las que el origen social, el género, la región y el color de piel configuran trayectorias de vida profundamente desiguales.

La política pública “pro-pobres” de la autodenominada “Cuarta transformación” ha dado resultados, que explica parcialmente su hegemonía política. Desde 2018 México experimentó una reducción en la incidencia de la pobreza por ingresos —del 48 % al 41 %—, lo cual se tradujo en una disminución paralela en la persistencia intergeneracional de la pobreza, que pasó del 72 % al 65 %. Es decir, una menor proporción de quienes nacieron en hogares pobres permanecen en esa condición en la adultez; sin embargo, esta mejora no se distribuyó de manera uniforme en el territorio nacional.

Mientras la región centro-norte mostró avances significativos —reduciendo su persistencia del 68 % al 52 %—, el sur mantuvo niveles críticos, con una tasa de persistencia de 73 %, la más alta del país. En contraste, el norte presentó la menor persistencia, con un 51 %. En el caso de la pobreza extrema, también se observó una mejora: la incidencia bajó del 16 % al 13 % y la persistencia intergeneracional de esta condición pasó del 39 % al 33 %. No obstante, persisten contrastes preocupantes. La región sur, a pesar de haber reducido su persistencia en pobreza extrema de 53 % a 40 %, sigue registrando niveles cinco veces superiores a los del norte (8 %). Además, algunas regiones, como el norte-occidente, vieron un aumento en la persistencia intergeneracional de la pobreza extrema, a pesar de no haber registrado un alza en su incidencia.

En conjunto, los datos confirman que si bien hubo mejoras en los ingresos y en la reducción de la pobreza, las trampas de pobreza siguen presentes, especialmente en ciertas regiones, y continúan limitando las posibilidades de movilidad ascendente de quienes nacen en contextos de mayor desventaja.

El análisis confirma que una parte sustantiva de la desigualdad en los ingresos no obedece al esfuerzo individual, sino a circunstancias de origen fuera del control de las personas. Por lo menos el 48 % de la desigualdad del ingreso puede atribuirse a factores como el nivel educativo de los padres, los recursos económicos del hogar de origen, la región de nacimiento, el sexo, el tono de piel o la pertenencia indígena.

La región sur del país presenta la mayor desigualdad de oportunidades, con una proporción del 57 %, mientras que el norte registra la menor, con 39 %. Los recursos económicos del hogar de origen son el factor que más contribuye a esta desigualdad en todas las regiones, seguido por la escolaridad de los padres. Entre 2017 y 2023, se observó una tendencia positiva: los grupos sociales con menores oportunidades experimentaron un mayor crecimiento en sus ingresos, mientras que los grupos más privilegiados vieron una ligera contracción, lo que se sugiere es una consecuencia política de las dinámicas pro-pobre del Estado mexicano. Esta mejora se reflejó también en una reducción de la incidencia de la pobreza en los tipos de población más desfavorecidos, ampliando lo que el informe denomina “libertad de pobreza”.

La Vivienda-mercancía en la Ciudad-mercancía

El discurso dominante sobre la vivienda en la Ciudad de México suele enfocarse en el número de unidades construidas o disponibles en el mercado, pero oculta un componente fundamental de la crisis habitacional: su dimensión cualitativa. El informe de TINSA ofrece un panorama detallado del mercado formal, reportando más de 35,000 unidades en stock al cierre de 2024. Sin embargo, estas cifras no contemplan la enorme porción del parque habitacional urbano que se desarrolla, habita o adapta en condiciones de informalidad, hacinamiento o precariedad material, es decir, lo que el informe del CEEY denomina con claridad como “el déficit habitacional cualitativo, que sigue siendo una de las manifestaciones más persistentes de la desigualdad urbana”.

En la práctica, buena parte de la población de bajos ingresos accede a la vivienda a través de canales informales: autoconstrucción, ocupación de predios sin regularización, ampliaciones sin licencia, o arrendamientos en condiciones de hacinamiento, fuera del radar estadístico de los reportes de mercado. Este fenómeno se explica, en gran medida, por la falta de acceso a crédito formal, la inexistencia de políticas públicas ambiciosas de vivienda social, y la creciente exclusión de los sectores populares del modelo urbano institucionalizado. En palabras del CEEY: “El modelo de producción de vivienda en México ha favorecido el crecimiento extensivo y periférico, sin atender los criterios de calidad, habitabilidad o integración urbana”.

El resultado ha sido una expansión urbana dispersa y fragmentada, donde la población excluida del mercado formal es empujada hacia zonas cada vez más lejanas del centro metropolitano, con condiciones de conectividad, equipamiento urbano y servicios profundamente desiguales. Este proceso —conocido como desplazamiento urbano o expulsión residencial— tiene efectos acumulativos: impone costos económicos por transporte, debilita los lazos comunitarios, reduce el acceso a empleo y educación, y deteriora la calidad de vida. Como subraya el CEEY, “el crecimiento sin integración genera ciudades duales, donde los derechos se concentran en ciertos territorios y se niegan en otros”.

En este contexto, el déficit cualitativo de vivienda no es solo una cuestión técnica o de infraestructura, sino una expresión concreta de la exclusión estructural que atraviesa el modelo urbano. Las personas no solo carecen de vivienda adecuada: carecen del derecho a permanecer en la ciudad en condiciones dignas, de habitarla plenamente, de construir arraigo en entornos habitables. Y este desplazamiento urbano —aunque no siempre forzado mediante violencia o desalojo legal— opera como una forma sistemática de desposesión por vía del mercado.

Superar esta situación implica repensar de fondo las políticas de vivienda y suelo urbano, priorizando la rehabilitación del parque existente, la regularización con integración social, y el fortalecimiento de modelos alternativos como el arrendamiento justo, las cooperativas de vivienda y la producción social del hábitat. En suma, enfrentar el déficit cualitativo y el desplazamiento urbano exige cambiar la pregunta de “cuántas viviendas se producen” por “para quién, dónde y en qué condiciones” se produce la ciudad.

A la luz de ello, podemos decir que la Ciudad de México enfrenta una contradicción estructural en materia de vivienda: existe una amplia oferta de unidades habitacionales nuevas, con un inventario estimado de más de 35,000 viviendas en el mercado formal, según datos de TINSA, pero esta oferta resulta prácticamente inaccesible para la mayoría de la población metropolitana. El precio promedio por unidad supera los $5.6 millones de pesos, mientras que el precio por metro cuadrado se sitúa en torno a los $50,000. Este desfase entre precio y poder adquisitivo coloca a la vivienda nueva como un bien exclusivo al que solo puede acceder una minoría.

El informe de movilidad social en México 2025 permite dimensionar esta problemática en términos estructurales. De acuerdo con el documento, “la posición económica de origen determina en gran medida las oportunidades de las personas para desarrollarse a lo largo de su vida”, y el acceso a una vivienda digna es uno de los principales vectores de esa movilidad. Sin embargo, el mismo informe destaca que solo el 4% de quienes nacen en el quintil más bajo de ingreso logran alcanzar el quintil más alto en la adultez, lo que evidencia un patrón persistente de inmovilidad social ascendente.

La segmentación espacial de la oferta inmobiliaria refuerza este estancamiento. Zonas como el Poniente y el Centro de la ciudad concentran los desarrollos más caros —de tipo residencial plus y luxury— con superficies superiores a los 100 m² y precios por encima de los 10 millones de pesos, dirigidos a un público de altos ingresos. En contraste, los municipios periféricos del Estado de México y de Hidalgo han absorbido la mayor parte de la vivienda de tipo popular o media, aunque con servicios urbanos limitados. Así, la ciudad se reconfigura a través de un patrón de segregación socioespacial, donde el tipo de vivienda disponible en cada zona reproduce las jerarquías sociales y económicas preexistentes.

Este fenómeno tiene consecuencias directas sobre las oportunidades vitales de la población. Como señala el CEEY, “la calidad y localización de la vivienda determinan el acceso a otros derechos como la salud, la educación y el empleo”. De ahí que el problema de la vivienda no pueda reducirse a una cuestión de mercado: es una pieza central del régimen de reproducción de la desigualdad urbana. A esto se suma el hecho de que el acceso a la vivienda formal se encuentra mediado por el crédito hipotecario, el cual está disponible únicamente para trabajadores con estabilidad laboral formal y altos niveles de ingreso. En palabras del informe: “en México, el acceso al crédito está altamente condicionado por el tipo de empleo, lo que deja fuera del mercado hipotecario a una gran parte de la población ocupada”.

Esta situación también alimenta el crecimiento de la vivienda informal y la autoconstrucción en condiciones precarias. Las cifras de TINSA solo capturan la dinámica del mercado formal, pero omiten la realidad de millones de personas que residen en asentamientos irregulares, sin certeza jurídica, servicios o infraestructura. El informe del CEEY subraya que “la expansión urbana desordenada y sin planeación agrava las desigualdades y genera costos sociales de largo plazo”.

El panorama de la vivienda en la Ciudad de México en 2025 está marcado por una paradoja estructural: la expansión constante de la oferta formal no se traduce en mayor acceso para la mayoría de la población. Según los informes de TINSA, al cierre de 2024 existían más de 35,000 unidades disponibles en el mercado formal de la Zona Metropolitana, distribuidas en aproximadamente 1,280 desarrollos activos. Sin embargo, el precio promedio por unidad supera los $5.6 millones de pesos, mientras que el valor por metro cuadrado se mantiene cerca de los $50,000, cifras muy por encima de las capacidades de pago de los hogares promedio en la región.

Esta desconexión entre oferta y demanda real se hace aún más evidente cuando se observan las condiciones socioeconómicas de la población. De acuerdo con el CEEY, más del 70% de la población mexicana se concentra en los tres primeros quintiles de ingreso, y el salario de quienes están en los deciles medios apenas alcanza para cubrir necesidades básicas, mucho menos para comprometerse con un crédito hipotecario de largo plazo. Como advierte el CEEY: “En México, la estructura del mercado laboral y de los ingresos impone severas restricciones al acceso a bienes fundamentales como la vivienda”.

Así, aunque el mercado ofrece vivienda nueva, esta se encuentra altamente concentrada en los segmentos de valor medio-alto, residencial plus y luxury, destinados a compradores con ingresos altos, acceso a crédito y estabilidad laboral. La vivienda de tipo económico o popular, con valores menores a los $550,000 pesos, representa una fracción mínima de la oferta total. Además, muchas de las unidades de menor valor se localizan en municipios periféricos como Zumpango, Huehuetoca o Tizayuca, con problemas estructurales de conectividad y acceso a servicios.

La oferta, por tanto, no está orientada a resolver el déficit habitacional desde una lógica de justicia distributiva, sino a responder a dinámicas de plusvalía, valorización del suelo y rentabilidad para los desarrolladores. En palabras del CEEY: “la lógica de mercado deja fuera a amplios sectores de la población, generando exclusión habitacional que se traduce en exclusión social”. Esto produce un fenómeno de desposesión urbana silenciosa, donde las familias que no pueden comprar se ven forzadas a alquilar en condiciones precarias, a cohabitar o a buscar alternativas en la autoconstrucción informal.

El resultado es una ciudad donde la vivienda formal opera como dispositivo de selección socioeconómica, en lugar de como derecho universal. La oferta existe, pero no responde a la demanda efectiva de los sectores populares ni a sus capacidades reales de acceso. Así, el mercado inmobiliario formal reproduce y refuerza las desigualdades estructurales, y la demanda excluida se convierte en uno de los rasgos más notables —y más invisibilizados— de la crisis habitacional contemporánea.

La estructura del mercado inmobiliario en la Ciudad de México no solo expresa desigualdades económicas, sino que las territorializa y reproduce mediante un patrón claro de segregación socioespacial. Este fenómeno se evidencia en la forma en que el tipo de vivienda, su valor y su localización geográfica están directamente correlacionados con el nivel socioeconómico del público al que se dirige. En términos concretos, mientras que las zonas Poniente y Centro agrupan la mayoría de los desarrollos residenciales plus y luxury —con precios que superan los 10 millones de pesos por unidad y superficies que alcanzan los 120 m²—, los desarrollos de tipo económico, tradicional y medio se concentran en las zonas Norte y Oriente, es decir, en áreas periféricas, mal conectadas, con menor densidad de servicios urbanos y oportunidades laborales.

Esta distribución del mercado inmobiliario no es fortuita: responde a una lógica de diferenciación espacial inducida por el capital. Como advierte el CEEY: “las ciudades en México tienden a organizarse en función de criterios económicos más que sociales, lo que se traduce en una ocupación desigual del territorio y en barreras a la integración”, En lugar de promover una mezcla social territorialmente equilibrada, la dinámica inmobiliaria tiende a consolidar enclaves de clase alta con altos niveles de infraestructura, y zonas excluidas para el resto de la población, generando efectos de largo plazo sobre la movilidad, el bienestar y el acceso a derechos.

Además, la segregación socioespacial no es un fenómeno pasivo: impone costos acumulativos a quienes viven en la periferia. El tiempo de traslado, la falta de servicios públicos de calidad y la ausencia de redes institucionales refuerzan la trampa de la pobreza urbana. Como lo indica el informe del CEEY: “la ubicación de la vivienda condiciona el acceso a capital humano, social y económico, lo que a su vez limita las trayectorias de vida posibles”. Así, la distancia física se convierte en una expresión concreta de la distancia social, y la vivienda deja de ser un mecanismo de integración para convertirse en una frontera que separa y clasifica a la población.

Esta situación plantea desafíos urgentes para las políticas públicas. La producción masiva de vivienda en zonas periféricas de bajo valor de suelo ha sido históricamente incentivada por políticas federales, pero sin una visión de ciudad integrada, ha derivado en urbanizaciones segregadas y de baja sostenibilidad social. En 2025, este modelo muestra claros signos de agotamiento, tanto por su inviabilidad ambiental como por su fracaso en garantizar condiciones mínimas de equidad urbana. Superar este patrón exige una transformación profunda del modelo de planeación urbana, del régimen de propiedad del suelo y del rol del Estado en la regulación del mercado.

El Estado gentrifica

El Estado no es un sujeto, sino una relación de fuerzas que se expresa en dinámicas sociales concretas. En los procesos de gentrificación de la Ciudad de México, el Estado no es un actor periférico ni neutral, sino un protagonista activo que impulsa, organiza y legitima las transformaciones espaciales orientadas a la valorización del suelo urbano. A través de diversas políticas públicas, normativas y formas de gestión territorial, el Estado ha facilitado la apropiación privada de zonas urbanas deterioradas, desplazando a sus habitantes tradicionales en favor de sectores sociales con mayor poder adquisitivo. Lejos de representar el interés público en términos amplios, su intervención ha operado bajo una lógica de acumulación neoliberal que privilegia el desarrollo inmobiliario, el consumo y la rentabilidad por encima del derecho a la ciudad de los sectores populares.

El papel del Estado en estos procesos ha sido, ante todo, el de un facilitador de la rentabilidad urbana. Desde la década de 1990, la Ciudad de México ha experimentado una serie de reformas legales y urbanas que han abierto la puerta a la especulación inmobiliaria. Entre ellas destacan la reforma al artículo 27 constitucional que permitió la incorporación del ejido al mercado, la eliminación del decreto de rentas congeladas, y la implementación de normas como el Bando 2 y la Norma 26, que ofrecieron incentivos fiscales y mayor intensidad de construcción a los desarrolladores privados. Estos mecanismos permitieron reconvertir zonas centrales en enclaves de alto valor comercial y residencial, mientras se desatendía la producción de vivienda social, generando así procesos de desplazamiento directo e indirecto de las clases trabajadoras.

Además, el Estado ha sido un articulador clave entre el capital financiero y el espacio urbano. En colaboración con empresas como Carso, ICA, Homex o Bancomer, ha promovido proyectos como las ZODES (Zonas de Desarrollo Económico y Social) que reorganizan amplias zonas de la ciudad en función de intereses corporativos. Estas intervenciones, sustentadas en la lógica de las asociaciones público-privadas, permiten al capital privado asumir proyectos estratégicos bajo el discurso de “mejorar la calidad de vida”, aunque en la práctica desplazan comunidades, encarecen el suelo y reproducen dinámicas de exclusión. La intervención estatal ha sido, en este sentido, esencial para crear condiciones de posibilidad para la inversión y para canalizar recursos públicos en beneficio de actores privados.

Pero la acción del Estado no se limita al plano económico y normativo: también opera simbólicamente. La monumentalización del espacio público, especialmente en el Centro Histórico, y la conversión del patrimonio cultural en atractivo turístico y comercial, ha servido para redefinir el perfil social de quienes habitan y consumen en la ciudad. A través de discursos de modernización, renovación y recuperación, el Estado ha impulsado una transformación del paisaje urbano que expulsa a los sectores populares y convierte el espacio en una mercancía. Las funciones históricas del espacio público como lugar de vida, trabajo y deliberación democrática han sido reducidas o folklorizadas en favor de una ciudad pensada para los consumidores, no para los ciudadanos.

Si bien existen tensiones y contradicciones dentro del propio Estado —entre distintos niveles de gobierno o entre sectores sociales y empresariales—, el modelo dominante es el de una gestión urbana profundamente neoliberal. El Estado actúa como promotor de proyectos estratégicos, como regulador normativo, como inversionista parcial y, finalmente, como legitimador de un orden urbano excluyente. La gentrificación, en este marco, no es una consecuencia indeseada, sino una política de Estado.

(4) El acuerdo de un ménage à trois (en una banca del parque México)

Vida y muerte del Movimiento Urbano Popular

Las contradicciones del Estado se evidencian no solo entre los distintos niveles de gobierno (federal, estatal y local), sino también dentro de los propios aparatos estatales, entre sectores alineados al capital inmobiliario y otros más sensibles a las demandas sociales, específicamente la acción de funcionarios provenientes de luchas sociales y que portan la retórica de cambiar las cosas desde dentro encarnando la política entrista de “larga marcha al interior de las instituciones”. Ese es el pasado activista de la actual Jefa de Gobierno y sus colaboradores cercanos, como Ximena Guzmán, su secretaría particular recientemente ejecutada y José Muñoz.

Por ejemplo, la coexistencia de políticas que favorecen a grandes desarrolladores (como las ZODES o la liberalización del uso del suelo en delegaciones centrales) con discursos institucionales sobre “participación ciudadana”, “mejora del espacio público” o incluso “vivienda social”, nos muestra con claridad una tensión estructural. Esta tensión expresa un conflicto no resuelto entre la función del Estado como agente de acumulación y su supuesto rol como garante del bienestar colectivo. En la práctica, sin embargo, estas funciones se desequilibran sistemáticamente en favor del mercado, reproduciendo exclusión social y expulsión territorial.

Frente a este modelo de ciudad, las resistencias sociales han jugado un papel fundamental. Olivera[4] subraya el papel histórico del Movimiento Urbano Popular (MUP), particularmente activo entre las décadas de 1970 y 1990. El MUP no solo denunció las carencias de vivienda y servicios urbanos, sino que desarrolló prácticas autogestivas y reivindicaciones colectivas que lo convirtieron en una de las principales fuerzas sociales no partidistas del país. Su capacidad de interlocución con el Estado logró, en algunos momentos, conquistas significativas: la expropiación de predios dañados por los sismos de 1985, la construcción de vivienda a bajo costo, y el fortalecimiento de la idea de que el suelo urbano debe tener una función social.

No obstante, este movimiento enfrentó procesos de cooptación, fragmentación y debilitamiento, especialmente a partir del ingreso de sus dirigentes a la política formal (por ejemplo, mediante su incorporación al PRD). Esta integración, lejos de fortalecer las agendas sociales, condujo a una neutralización absoluta de su capacidad transformadora, particularmente cuando el propio PRD adoptó una orientación neoliberal en la gestión urbana a partir de la década de 2000 el movimiento y sus cuadros al interior del Estado no hicieron nada para evitarlo, de hecho, el movimiento era una cantera de votos y nada más. En otras palabras, el movimiento que alguna vez fue una expresión radical del derecho a la ciudad fue progresivamente institucionalizado y subordinado a la lógica electoral y usado como fuerza de negociación entre facciones de la izquierda partidista.

Pese a ello, las resistencias no desaparecen. Al contrario, se reconfiguran. Nuevas organizaciones vecinales, colectivos contra los desalojos, redes barriales y movimientos por el derecho a la ciudad han emergido en las últimas décadas para enfrentar los efectos del desplazamiento, la turistificación y el alza del suelo urbano: recordemos el movimiento en defensa del manantial superficial del predio de Avenida Aztecas 215,[5] lucha que se convirtió en un parteaguas en la disputa por la ciudad. Estas formas de resistencia no solo demandan vivienda, sino también el reconocimiento de otras formas de habitar, producir y reproducir la vida en la ciudad. Retoman el legado de Henri Lefebvre y David Harvey al concebir el “derecho a la ciudad” no solo como acceso a bienes materiales, sino como el derecho a decidir colectivamente sobre el destino urbano, a producir espacio desde abajo y a conservar los vínculos sociales construidos en el territorio por encima de la telaraña jurídica del Estado.

El Estado, en este sentido, se ve interpelado constantemente por estas demandas. Y aunque en muchos casos las reprime, ignora o despolitiza, también se ve obligado a negociar, a justificar sus intervenciones o incluso a adoptar parte del lenguaje de las organizaciones.

La trampa interclasista

Regresando a los datos presentados en el Informe de movilidad social en México 2025, es posible afirmar que México experimentó entre 2017 y 2023 una reducción en la incidencia de la pobreza por ingresos y una mejora relativa en los niveles de ingreso de los sectores históricamente más desfavorecidos, esto ha sido una de las grandes “defensas” de la llamada Cuarta Transformación frente a sus críticos. Esta tendencia, en apariencia, podría interpretarse como un avance hacia la consolidación de una clase media más amplia.

No obstante, un análisis más profundo sugiere que esta expansión es aún precaria y posiblemente no sea estructural. Aunque hubo un crecimiento positivo del ingreso en los tipos de población con menores oportunidades —según la clasificación basada en origen socioeconómico, escolaridad parental y región—, la mayoría de estas personas apenas superaron el umbral de pobreza y permanecen dentro del 40 % inferior de la distribución. Además, los datos revelan que la movilidad de largo alcance es sumamente baja (solo 2 % de quienes nacen en pobreza alcanzan el quintil superior), y que la desigualdad de oportunidades sigue explicando al menos el 48 % de la desigualdad de ingresos, lo cual indica una fuerte dependencia del origen social para determinar el destino económico. En este contexto, el crecimiento del ingreso observado puede estar siendo impulsado, en parte, por transferencias públicas o políticas de protección social sin que ello implique una transformación estructural de las condiciones laborales, educativas y territoriales.

Este fenómeno, ampliamente documentado en América Latina, tiene el correlato de la construcción de una “clase media vulnerable”,[6] caracterizada por su exposición a choques económicos y su bajo acceso a sistemas universales de protección social (aunque nominalmente existan). En consecuencia, más que una clase media consolidada, los datos sugieren la existencia de un estrato intermedio en expansión, pero aún inestable, cuyo ascenso social no está garantizado en el largo plazo si no se acompaña de políticas integrales que fortalezcan la igualdad de oportunidades y el desarrollo de capacidades estructurales.

“Ustedes no tienen la cultura para vivir en la Condesa”: la clase media como clase cultural de la gentrificación

Un comentario vertido en una publicación de Instagram sobre los saqueos dice “Ustedes no tienen la cultura para vivir en la Condesa”. El imbécil de Leo Zuckerman dijo en Twitter: “Vivo en la colonia Condesa de la Ciudad de México. He residido ahí la mayor parte de mi vida. Este barrio se ha gentrificado. Lo celebro. La Condesa está mejor que nunca”. He aquí el mito de la “gentrificación positiva”.

La expansión reciente de sectores intermedios en la estructura social ha sido presentada, tanto por discursos gubernamentales como por ciertos enfoques mediáticos, como evidencia de una consolidación progresiva de “la clase media gentrificadora”. Sin embargo, una mirada más crítica sugiere que este supuesto agente gentrificador es más aparente que estructural, y que su papel en los procesos urbanos contemporáneos, particularmente en la transformación del espacio, responde más a una función culturalmente simbólica que a una capacidad real de intervención económica. No obstante, es importante detenernos en observar esta función cultural e ideológica.

Este fenómeno se articula con lo planteado por Neil Smith en La nueva frontera urbana,[7] donde se cuestiona la narrativa que presenta a la “nueva clase media” como agente central de la gentrificación. Lejos de constituir un bloque homogéneo y poderoso, se trata de una categoría ambigua, utilizada de forma flexible para explicar transformaciones urbanas que, en realidad, responden a lógicas estructuradas por el capital financiero y el Estado. La participación de esta clase media en la reconfiguración de barrios populares —a menudo señalada como indicio de revitalización— debe entenderse más bien como una función performativa: su presencia estetiza el territorio, desplaza la identidad local, y sirve como fachada cultural de un proceso de valorización inmobiliaria impulsado por fondos de inversión y actores corporativos, muchas veces con el soporte directo o indirecto del Estado.

Este mecanismo puede observarse con claridad en el caso de la colonia Doctores, un barrio popular históricamente ajeno a los circuitos de consumo aspiracional de colonias como la Roma-Condesa —espacios siempre asociados a clases medias propietarias desde el siglo XIX. Las políticas de redensificación han introducido en la Doctores dos ciclos diferenciados de llegada de nuevos habitantes: primero, sectores de clase media-baja atraídos por opciones de vivienda económica, y más recientemente, clases medias-altas interesadas en vivienda residencial para habitar o alquilar.

Lejos de fomentar una integración social efectiva, estos procesos han configurado nuevas fronteras internas que delimitan experiencias radicalmente distintas de ciudad. Mientras los hogares más pobres tienden a consumir dentro de la colonia —a menudo en condiciones de inseguridad y con opciones limitadas—, los hogares de mayores ingresos articulan su vida cotidiana (educación, recreación, trabajo) en otras zonas consideradas de “mayor calidad”. La clase media gentrificadora tiende a construir su vida más allá de la colonia que ocupa, reforzando el carácter de enclave funcional.

Estas fronteras también se expresan en las interacciones sociales —o su ausencia—, y en las percepciones que los habitantes tienen sobre sí mismos y sobre los otros. Aunque estas fronteras son porosas —los sectores con mayores ingresos recurren a servicios populares como lavanderías o tianguis—, ello no implica una integración horizontal, sino más bien un uso instrumental del espacio común. En este contexto, se debilita aún más la tesis de una “gentrificación positiva”, ya que la derrama económica se concentra en sectores comerciales vinculados al ocio y al turismo de negocios, sin beneficiar estructuralmente a los sectores desfavorecidos.

Así, la clase media vulnerable mexicana no debe ser analizada como sujeto estructurante de la transformación urbana, sino como dispositivo cultural al servicio de un proceso de despojo. Su fragilidad estructural, su ascenso incierto y su dependencia de políticas compensatorias refuerzan la hipótesis de que su papel en la gentrificación responde más a un uso ideológico que a una posición de poder material. La ciudad neoliberal se reproduce, en parte, a través de esta figura ambigua: suficientemente cercana al ideal meritocrático para aspirar al centro, pero demasiado frágil como para quedarse en él.

La ecuación Carlos Slim: desindustrialización + revalorización = despojo

Durante buena parte del siglo XX, la colonia Ampliación Granada fue una zona industrial consolidada del poniente de la Ciudad de México, marcada por la presencia de grandes fábricas como General Motors, Colgate-Palmolive o Bayer. En este entorno, creció una comunidad obrera que habitó y autoconstruyó viviendas precarias, pero insertas en una dinámica barrial estable. Sin embargo, a partir de los años 80, la desindustrialización y el abandono estatal abrieron paso a una nueva fase de transformación urbana profundamente marcada por la lógica neoliberal.

Desde la primera década del siglo XXI, y especialmente tras la aplicación del Bando 2 y el cambio de normativas de uso de suelo en 2008, la colonia se convirtió —de la mano de Carlos Slim— en uno de los principales polos de reurbanización y especulación inmobiliaria de la ciudad. El rebranding como “Nuevo Polanco” dio paso a megaproyectos como Plaza Carso, Miyana, Antara y la construcción de la embajada de Estados Unidos, rediseñando por completo el paisaje urbano y desplazando progresivamente a sus antiguos habitantes.

Esta situación encarna no solo renovación física, sino un proceso de acumulación por despojo que reintegra zonas “degradadas” al circuito del capital, desplazando a poblaciones empobrecidas en nombre del desarrollo. En el caso de Ampliación Granada, la gentrificación provocó un encarecimiento sustancial del suelo (hasta $80,000 por m² en algunas torres de lujo), la elitización del consumo y una transformación radical del uso del espacio público, ahora orientado a la población flotante: oficinistas y residentes temporales.

A medida que la colonia Ampliación Granada fue convertida en el emblema del “Nuevo Polanco”, los efectos de la gentrificación se tradujeron en una serie de desplazamientos múltiples que afectaron a la población originaria, no solo en términos de permanencia física, sino también en su acceso económico y su arraigo simbólico al territorio.

Este fenómeno de desplazamiento, lejos de reducirse al desalojo o al abandono forzado de la vivienda, se expresa en tres dimensiones interconectadas que transforman profundamente la vida cotidiana de quienes deciden permanecer: desplazamiento físico, desplazamiento económico y desplazamiento simbólico y cultural.

Para muchas familias, la presión del mercado y la informalidad en la tenencia del suelo condujo al abandono de la colonia. Quienes no tenían escrituras, como en el caso del Callejón Andrómaco, vivieron años con el temor constante de ser desalojadas. Algunas familias decidieron vender ante la incertidumbre, mientras que otras fueron directa o indirectamente expulsadas hacia zonas periféricas como el municipio de Tecamac o la alcaldía Iztapalapa. La pérdida del hogar se tradujo en la ruptura de la vida comunitaria y en una desarticulación del tejido barrial.

Las familias que lograron permanecer enfrentaron un progresivo encarecimiento de los servicios: los recibos de agua llegaron a superar los $2,800 pesos bimestrales; el predial, la luz y el gas también aumentaron. Esta presión económica provocó que muchas mujeres debieran reconvertir sus hogares en espacios de trabajo informal (cocinas económicas, tiendas, mercerías), para poder sostenerse. Asimismo, dejaron de acudir a mercados y comercios locales que antes eran accesibles. El costo de vivir en el “nuevo barrio” se volvió un factor excluyente, aunque su dirección postal no haya cambiado.

Quizá el más complejo de documentar, pero también el más profundo, es el desplazamiento simbólico. Los últimos habitantes originarios afirman que, aunque siguen viviendo allí, ya no reconocen su entorno. Los espacios de socialización, como las canchas y calles donde se celebraban las posadas, han sido cerrados, privatizados o transformados en obras “de mitigación” sin uso comunitario real. Se sienten observados, señalados y a veces despreciados por los nuevos residentes. Hace dos años el equipo editorial de Conatus estaba caminando por la zona, nos detuvimos a comer en una “cocina económica”, tengo esto anotado en mi libreta de campo: “Ellos pueden pasar por aquí [el callejón Andrómaco], pero yo no puedo entrar a sus edificios”, nos dijo Bertha, una de las trabajadoras del lugar. Esta frase resume el tipo de segregación simbólica que se vive a diario: habitar un lugar sin ser reconocida como parte legítima de él.

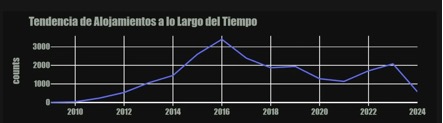

Turistificación, Airbnb o el deseo idiota de la modernidad digital

Ahora que los gobiernos del mundo y los listillos hablan de “economía colaborativa” o “de plataformas” creo que queda claro que cuestionamos la narrativa tecnófila y optimista con la que se ha presentado este modelo empresarial. Somos marxistas y sabemos que en lugar de una revolución democrática del acceso o del compartir, lo que se ha instaurado es un régimen de acumulación basado en la desposesión urbana, la evasión fiscal y la precarización laboral.

Ian Brossat[8] ubica a Airbnb como un actor central en la mutación de la función urbana: del derecho al alojamiento al rendimiento financiero; del barrio habitado al distrito turístico; de la comunidad al algoritmo. La plataforma no solo altera la oferta habitacional, sino que introduce un modelo de “precariedad estructural” que afecta tanto a quienes alquilan (inquilinos desplazados, subarrendadores irregulares) como a quienes trabajan para sostener los servicios que genera su funcionamiento (limpieza, mantenimiento, atención).

La gentrificación y la turistificación se presentan como efectos paralelos y entrelazados, impulsados por este nuevo modelo de “economía extractiva digital”. Lo que Airbnb propone como alternativa flexible y amigable —“ganar dinero desde casa”, “vivir experiencias locales”— se revela como una reconfiguración que profundiza la gestión neoliberal del espacio urbano, profundamente funcional al capital transnacional. La ciudad se vuelve un escaparate gestionado algorítmicamente, donde las lógicas del mercado determinan quién puede habitar, vender, comprar y permanecer.

Brossat enfatiza además un componente ético: la complicidad cotidiana del “consumidor urbano progresista” —exactamente, nuestra querida clase media— que, aunque crítico del sistema, participa por comodidad o impotencia. Así, la ciudad se convierte en un territorio donde se disuelven los vínculos sociales en favor de una red de transacciones temporales e impersonales. La “ciudad colaborativa” cede el paso a la “ciudad uberizada”, donde el marketing de comunidad encubre prácticas de explotación sistemática.

El crecimiento sostenido de alojamientos registrados entre 2009 y 2016, con un pico de más de 3,400 propiedades ese último año,[9] refleja lo que Brossat llama una transformación estructural del parque habitacional. Las viviendas no se entienden ya como un bien de uso, sino como un activo de rentabilidad intensiva, donde el cálculo de ingresos por noche reemplaza a la noción de arraigo, comunidad o necesidad habitacional.

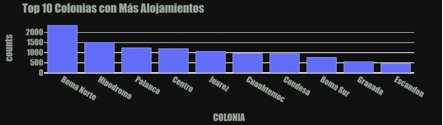

El hecho de que las colonias Roma Norte, Hipódromo y Polanco concentren el mayor número de alojamientos refuerza la idea de una ciudad fragmentada por el mercado turístico digital, donde ciertos barrios —por su valor simbólico, ubicación y arquitectura— se convierten en epicentros del consumo urbano global. Esta concentración no es neutral: produce gentrificación inducida, desplazamiento de inquilinos de largo plazo, aumento de precios y mutación del comercio de proximidad. La ciudad se vuelve un escenario de “experiencia” —como se narra en los comerciales en YouTube—, más que un lugar para vivir.

El dato más contundente —que dentro de un radio de 500 metros en torno al Starbucks atacado en julio de 2025 haya 1,060 alojamientos de Airbnb, es decir, un 22% de las viviendas totales— sugiere que el modelo Airbnb ha alcanzado una densidad crítica que permite leerlo ya no como una excepción, sino como una infraestructura dominante.

En términos brossatianos, Airbnb se convierte en un factor de transformación urbana tan poderoso como el Estado o los grandes desarrolladores, pero operando al margen de toda regulación efectiva. El café de cadena representa la homogeneización global que acompaña a Airbnb: comercio deslocalizado, consumo instantáneo, hiper-explotación laboral —factor que no se omite en las barras de café nacional y órganico. En teoría, la protesta no es solo contra una “marca gringa”, sino contra el modelo de ciudad neoliberal disfrazado de modernidad cool y “conectada”. Esta proporción indica un proceso avanzado de turistificación y desplazamiento: viviendas que podrían estar ocupadas por residentes permanentes han sido absorbidas por el circuito del alquiler temporal, elevando los precios, desincentivando los contratos de largo plazo y alterando la vida barrial en favor de una circulación constante de visitantes anónimos. En la colonia Irrigación —vecina de Granada— es común ver pancartas contra Airbnb. La clase media propietaria no puede competir contra la gran industria.

Según datos de Inside Airbnb,[10] La expansión de Airbnb en la Ciudad de México ha alcanzado una densidad crítica que permite caracterizarla, siguiendo a Ian Brossat, como una ciudad uberizada: un espacio urbano progresivamente privatizado, orientado al consumo turístico y controlado por plataformas digitales que actúan como intermediarios entre el capital transnacional y el parque habitacional local. Veamos el desglose de los datos.

Airbnb ha consolidado su presencia como un actor estructural en el mercado habitacional de la Ciudad de México. Con un total de 26,067 anuncios activos, la plataforma ya no puede considerarse una red de intercambios entre particulares, sino una infraestructura paralela de alojamiento turístico, masiva y desregulada. La mayoría de los espacios ofertados —un 65.8 %— corresponden a viviendas completas, lo que implica que más de 17,000 propiedades han sido retiradas del circuito de alquiler residencial para destinarse al turismo de corta estancia. Solo un tercio de los anuncios ofrece habitaciones privadas, y los cuartos compartidos o en hoteles son residuales. Esta distribución refuerza el carácter especulativo del fenómeno: no se trata de “compartir” espacio, sino de sustituir la función habitacional por una lógica de rentabilidad intensiva.

Este patrón se complementa con los datos de actividad. En promedio, cada alojamiento fue rentado 83 noches al año, con un ingreso medio estimado de $116,031 MXN, y una tarifa de $1,410 por noche. Aunque una parte importante de los anuncios presenta ocupaciones bajas (0 a 30 noches), un número significativo supera las 240 noches al año, lo que implica una operación prácticamente continua, equivalente a la de un hotel informal. Este comportamiento muestra que Airbnb se ha convertido en una alternativa más lucrativa que el arrendamiento tradicional, incentivando la conversión del parque habitacional en espacios de corta estancia, y con ello restringiendo aún más el acceso a la vivienda para residentes permanentes.

La tendencia se refuerza al observar las condiciones de estadía mínima. El 97 % de los anuncios están configurados como alquileres de corto plazo, con estancias mínimas que oscilan entre 1 y 3 noches en la mayoría de los casos. Esto no solo responde a la demanda turística, sino que sugiere una estrategia deliberada de los anfitriones para evadir regulaciones urbanas que podrían aplicarse a contratos de larga duración. A través de este esquema, la plataforma opera en los márgenes de la legalidad, y permite que los inmuebles se transformen en recursos de circulación veloz, sin ninguna de las obligaciones fiscales o contractuales del mercado inmobiliario convencional.

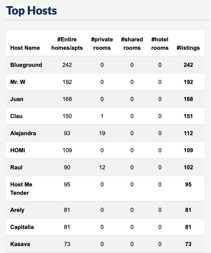

El análisis de los anfitriones refuerza aún más esta lectura. El 68.2 % de las propiedades están concentradas en manos de anfitriones con múltiples anuncios, y más de 5,000 alojamientos están bajo el control de usuarios que poseen diez o más unidades. Esto sugiere que buena parte de la actividad de Airbnb no corresponde a individuos que comparten su vivienda, sino a operadores inmobiliarios que utilizan la plataforma como herramienta comercial, muchas veces en violación de normas locales sobre uso de suelo, densidad habitacional o protección al arrendatario.

La lista de los principales anfitriones confirma esta hipótesis: empresas o perfiles con más de 100 propiedades, como Blueground (242), Mr. W (192) o Juan (168), operan a gran escala sin que medien mecanismos efectivos de control, fiscalización o transparencia. Brossat sostiene que estas plataformas han permitido el surgimiento de grandes operadores ocultos tras perfiles individuales o nombres genéricos. Empresas como Blueground operan en distintas ciudades y representan un nuevo tipo de especulador urbano digital, que desplaza capital inmobiliario de forma flexible y transnacional. Estas entidades capturan porciones enteras del parque habitacional sin supervisión pública, alterando profundamente el equilibrio social y económico de la ciudad.

En conjunto, estos datos revelan que Airbnb ha dejado de ser una plataforma de innovación social para convertirse en un instrumento de mercantilización urbana. Su escala, su modelo de negocio y su impacto sobre la vivienda exigen repensar la forma en que se regula el suelo urbano, se protege el derecho a la vivienda y se defiende la función social del espacio habitado. No debería haber sorpresas, la ciudad para el capitalismo es un dispositivo financiero antes que un entorno de vida.

Alguien no ha dado su consentimiento (los obreros de la construcción)

Podemos decir algunas cosas siguiendo las instrucciones del libro que escribió, en 1867, nuestro amigo Charlie, el albañil, el carpintero, el electricista no trabajan para construir un hogar: trabajan para generar valor de cambio. Una casa no vale por su utilidad, sino por la cantidad de trabajo abstracto que contiene. De ahí la crítica a que la vivienda pueda cotizarse como un activo financiero: su precio no está ligado a cuánta protección o comodidad ofrece, sino a cuánto trabajo (presente o pasado) representa en términos mercantiles. En los espacios dominados por el capital lo que encontramos es el despliegue de dos categorías: el trabajo muerto (las materias primas, herramientas y máquinas, ya cristalizadas en mercancías) y trabajo vivo (el trabajo obrero en la obra). El trabajador añade valor que excede el salario que recibe; ese excedente —la plusvalía— es la base de la ganancia del capitalista.

La obra es un espacio caótico, pero socialmente estratificado. La figura del contratista general —el capitalista principal en el terreno— coordina y subcontrata empresas especializadas: plomería, electricidad, aislantes, elevadores, pintura, tablarroca. Esta red forma un enjambre competitivo donde cada subcontratista busca una tajada de la plusvalía total. El resultado es una fragmentación extrema del proceso de trabajo y de los propios trabajadores, con diferentes contratos, idiomas, permisos de residencia, condiciones laborales.

La subcontratación, además de flexibilizar costos y reducir riesgos para el capitalista, impide la organización al separar a los trabajadores de una misma empresa por obras distintas y romper los lazos estables. A su vez, y a la par de la explotación laboral, esto introduce barreras étnicas y culturales, institucionalizando el racismo laboral. Según los datos de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, compilados en los tabuladores oficiales de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos,[11] un albañil o un carpintero de obra gana $321.63 por día, los yeseros $300.18 MXN. Globalmente —y en sentido jurídico ideal— un obrero en obra debería ganar un poco más de $9000 pesos mensuales. Sin embargo, es un sector productivo salvaje en el que priman los abusos laborales, principalmente contratos en negro que instituyen salarios bajos, despidos ilegales y particularmente ausencia de seguridad social.

La obra es un espacio peligroso. No por azar o por la inclemente voluntad divina, sino porque la seguridad cuesta dinero. El capitalista sacrifica la integridad física del obrero para mantener la tasa de ganancia: se prescinde de arneses, se presiona para no perder tiempo con medidas de seguridad, y se tolera que los obreros trabajen drogados o adoloridos. El patrón se protege legalmente mientras empuja al capataz a forzar el ritmo. El resultado: muerte y mutilación del cuerpo obrero.

Nos dice la voz de la burguesía nacional:

La construcción es uno de los sectores más activos y esenciales en la economía mexicana, pero también uno de los más riesgosos. Se estima que en la industria ocurren más de 60 accidentes diarios, lo que pone en evidencia la urgente necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en obra. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el 2024 se registraron 22,034 accidentes laborales en esta industria, con 409 casos de incapacidad permanente y 51 defunciones.[12]

La aceleración de la producción tiene efectos devastadores: desgaste físico, accidentes, enfermedades ocupacionales, consumo de alcohol y drogas como mecanismos para sostener el rendimiento, y la creciente alienación.

La obra de construcción no impone un ritmo automático como en una fábrica mecanizada. Sin embargo, la presión por la rentabilidad se traduce en acelerar los tiempos, reducir descansos y medir la productividad incluso mediante el trabajo a destajo. Algo que como comunistas debemos tener presente es cómo este sistema convierte a los propios trabajadores en capataces unos de otros, especialmente cuando unos cobran por producción y otros por hora. Se genera así una lógica de competencia individual que debilita la acción colectiva de clase.

El corolario de la individualización es el establecimiento de lo que podríamos llamar “ideología profesionalista”, que funciona como otra forma de dominación interna. Los trabajadores calificados suelen comportarse como “pequeños jefes”, imponiendo ritmos y despreciando a los aprendices o trabajadores migrantes y racializados no calificados. Esto refuerza la división y obstaculiza la solidaridad. No negamos que esta “cultura del oficio”—el orgullo por saber hacer—fue el centro de la ideología del movimiento obrero, en parte justificada por el saber técnico proletario, hoy en tiempos de contrarrevolución absoluta sirve al capital para dividir, para encubrir la explotación bajo un aura de respeto simbólico al trabajo explotado y en sentido cínico para reducir costos de supervisión y seguridad.

La obra también es una fábrica de ideología de la masculinidad. Los camaradas de Prole.info[13] descomponen la figura del “obrero rudo” como parte del sistema de control: ser “un [trabajador] cabrón” implica trabajar sin quejarse, asumir riesgos, despreciar la debilidad. Se ridiculiza el uso del equipo de seguridad como “poca hombría”. El machismo es funcional al capital porque refuerza la sumisión, normaliza la violencia y obstaculiza la solidaridad proletaria porque antepone lo peor de la categoría social de género. A pesar de esto, Prole.info nos señala algo muy importante: no todas las obras son iguales ya que allí donde trabajan mujeres, esta lógica puede debilitarse.

Pese a estas situaciones de alienación ideológica, hay una consecuencia no deseada de la acción del capital: bajo la necesidad de coordinar tareas se generan formas espontáneas de cooperación y resistencia informal. Se crean grupos de afinidad obrera que comparten herramientas, entre trabajadores se cubren en los descansos, entre todos bajan el ritmo de trabajo y se protegen del capataz o de la clásica borrega. A partir de aquí se presenta una noción potente: la socialización espontánea en el lugar de trabajo como forma de lucha de clases cotidiana. El capital nos organiza y nosotras resistimos. A medida que estas redes informales se consolidan, el patrón intenta romperlas, ya sea reprimiendo, rotando personal o introduciendo trabajadores afines al patrón para disolver la resistencia. Pero también surgen formas de sabotaje: esconder herramientas, fingir ignorancia, desconocer procesos y ralentizar tareas.

(5) Saquear. El confuso espacio del nacionalismo y el anticapitalismo, algunas fábulas al respecto

Comrades! The hour has come when the confrontation between communism and national communism, this by-product of the bourgeois world, must take place.

Arthur Goldstein, contra la Tendencia de Hamburgo

La fábula del gringo, el prieto y la tienda de Ripndip en la calle de Orizaba

La protesta del 4 de julio en La Condesa, donde manifestantes pintaron consignas y dañaron diversos locales, debe leerse en un marco interpretativo específico. No fue un gesto aislado de vandalismo, sino un acto de rabia contra la privatización de la ciudad, donde el paisaje de La Condesa representa la homogeneización cultural y comercial que acompaña a la gentrificación digital. El Ripndip no es simplemente una tienda, es un ícono de la ciudad global mercantilizada, donde el valor de uso ha sido desplazado por el valor de cambio. La acción directa buscó denunciar la transformación de la ciudad en vitrina para turistas y nómadas digitales, y la consecuente exclusión de los sectores populares y de quienes aún intentan habitar la ciudad en condiciones estables.

Vicky Osterweil[14] sostiene que el saqueo (looting) no es una desviación del movimiento social ni un acto aislado de criminalidad, sino una forma significativa de acción política que ha acompañado históricamente a los procesos de emancipación, particularmente en luchas antirracistas y anticapitalistas. El saqueo es una forma de romper con la obediencia y la normatividad de los movimientos “respetables”. Lejos de ser una táctica marginal, el saqueo puede romper con la lógica de la propiedad privada, redistribuir directamente los bienes y desestabilizar profundamente el orden social. Hay que detenernos a ampliar un punto.

El saqueo no puede entenderse sin una comprensión profunda del racismo estructural, especialmente en su articulación histórica con la propiedad, la ley y el orden económico capitalista: el saqueo amenaza no solo a la propiedad, sino a la historia de quién se supone que puede poseer, y quién debe obedecer. Cuando el proletariado racializado toma lo que necesita sin pagar, está violando el pacto racial del capitalismo.

En los discursos políticos, mediáticos y judiciales, el saqueo es condenado con particular vehemencia, según Osterweil esta reacción selectiva no se dirige tanto a la destrucción de bienes como a la amenaza simbólica que representa: la inversión del orden racial, donde los históricamente desposeídos acceden directamente a lo que se les ha negado estructuralmente. El capitalismo racial mexicano sitúa a los indígenas y mestizos precarizados en una posición estructural de exclusión: son objeto de explotación laboral, segregación habitacional y exclusión financiera.

Las revueltas saqueadoras son respuestas racionales y legítimas a siglos de represión y que el saqueo, en esos contextos, expresa un clamor político por justicia material, no solo simbólica. Las élites económicas saquean de forma estructural (evasión fiscal, especulación inmobiliaria, el ejercicio de diferentes violencias), pero solo el saqueo visible de los pobres y racializados es condenado.

La fábula de los huevos tibios o “esta protesta es pacífica”

El anuncio en Instagram señala que “Llamamos a una manifestación pacífica”. Eso no importa, hay un comentario en la publicación que dice: “Pero no es secreto que el bloque negro siempre está!! Justificando que cuidan a la marcha (no importa cual sea) Como los detenemos o les impedimos unirse???”. Según esta lógica, hay una protesta aceptable: cívica, no violenta, visible pero inofensiva. Todo lo que excede esa forma —el saqueo, el enfrentamiento con la policía, la toma de espacios, la insubordinación— es rápidamente denunciado como sabotaje al “movimiento”.

Esta narrativa es impulsada tanto por medios de comunicación como por políticos, líderes comunitarios, e incluso por algunos sectores progresistas o activistas institucionalizados. La exigencia de “protestar dentro de la ley” desconoce que la ley misma ha sido históricamente un instrumento de opresión racial, colonial y capitalista. Hay una función política de esta distinción: dividir y aislar. Esta función la llevan a cabo los sectores progresistas de la clase media. El resultado: se criminaliza a quienes provienen de barrios pobres, son jóvenes racializados, o expresan su rabia sin mediación institucional. Esto rompe la solidaridad, desmoviliza a quienes no se sienten identificados con los métodos “radicales”, y deja solos a quienes enfrentan con más crudeza al poder.

Osterweil sugiere que esta distinción también es corporal: se espera del “buen manifestante” que sea dócil, racional, blanco o aceptable en su disidencia. Quien rompe vitrinas, cubre su rostro, grita, corre, saquea: no es solo un cuerpo fuera de control, es un cuerpo político que perturba la imagen misma del orden democrático. Rechazamos la domesticación liberal de la protesta, que busca mantener el statu quo bajo una fachada de pluralismo.

Cosas de morenos o la fábula de quienes seguimos insistiendo en que la lucha es de clases (en torno a los números 24 y 25 de Théorie Communiste)

En los debates contemporáneos sobre capitalismo y opresión, el concepto de “capitalismo histórico” ha adquirido gran notoriedad, especialmente en enfoques críticos como los de Wallerstein o Braudel. Sin embargo, esta noción ha sido objeto de fuertes críticas por parte de Théorie Communiste,[15] que advierte sobre una confusión conceptual peligrosa: al elevar las formas empíricas e históricas del capital al nivel de concepto, se corre el riesgo de borrar las determinaciones estructurales del modo de producción capitalista (MPC). De este modo, se explican fenómenos como el racismo o la esclavitud simplemente por su coexistencia con el desarrollo del capitalismo, sin problematizar su función o necesidad dentro de la lógica del capital. Según esta crítica, el capital no necesita del racismo ni de la esclavitud para existir; más bien, es el capital el que crea su propia historia, reapropiándose del material disponible para adaptarlo a sus necesidades de valorización.

Esta perspectiva exige distinguir cuidadosamente entre los conceptos de “raza” y “racialización”. La primera es una categoría fija, esencialista; la segunda, un proceso histórico mutable y contingente. En el análisis de Théorie Communiste, la racialización ha sido una constante en el MPC, pero esto no significa que esté inscrita en el corazón de su lógica estructural. A diferencia de las contradicciones de clase y género, que forman parte de la “forma fundamental” del capital —la apropiación de trabajo ajeno no remunerado—, la racialización opera a un nivel histórico, no conceptual. Esto implica que, si bien las razas son reales en tanto construcciones sociales, no constituyen una contradicción constitutiva del capital, sino una forma específica de segmentación y jerarquización surgida en momentos particulares de su desarrollo.

El desacuerdo teórico tiene consecuencias políticas importantes. Corrientes antirracistas y decoloniales, como el movimiento francés Les Indigènes de la République, afirman que la división racial es tan estructural como la división en clases. Christine Delphy, por ejemplo, plantea que la opresión racial no es una disfunción del sistema, sino uno de sus pilares. Théorie Communiste, por el contrario, se alinea con una visión que reconoce la especificidad de la opresión racial, pero sin situarla al mismo nivel que las contradicciones de clase o género. Mientras que las luchas feministas pueden ser pensadas como elementos internos a la superación del MPC, los conflictos raciales —aunque políticamente relevantes—no ocupan un lugar equivalente en la estructura teórica del capital.

El análisis se profundiza si atendemos un pasaje del número 24[16] de la misma revista, donde se argumenta que la racialización es resultado de una combinación compleja de elementos:

En las relaciones de producción capitalistas, no tratamos con “individuos concretos” inmediatamente existentes en tanto individuos singulares en su unidad, sino únicamente con individuos en tanto que desempeñan ciertas funciones determinadas como soportes de éstas: “portadores de fuerza de trabajo”, “representantes” o “funcionarios” del capital, “mujeres” o “hombres”. Su individualidad es un efecto de las relaciones de producción, no preexiste a éstas, no es el atributo de un sujeto, y las relaciones de producción no son un “encuentro” intersubjetivo.