En Hereditary y ahora en Midsommar, el terror es cosa de familia.

Tolstói, como es sabido, comienza su novela Anna Karénina, con una afirmación llena de verdad: «Todas las familias felices se parecen; las desdichadas lo son cada una a su modo». Pasó más de un siglo antes de que alguien se atreviera a decir que eso era una tontería, y no fue una feminista comunista quien lo hizo, sino alguien que había venerado acríticamente a Tolstói durante la mayor parte de su vida, relacionándose públicamente con él (en sus propias palabras) como una «esposa fiel». «Es un gran comienzo», admite Le Guin en Todas las familias felices. «Sonaba bien». Al fin y al cabo, hay muchas familias que son extremadamente infelices, y esta infelicidad extrema se siente como única, porque su carácter estructural —como la estructura del capitalismo— se oculta astutamente a la vista. No obstante, ella pregunta: «Esas familias felices de las que habla tan confiado, para descartarlas por parecidas, ¿dónde están?». La pregunta me da escalofríos —¿dónde están?— porque conozco la respuesta: están en el futuro, esbozadas en los libros de Le Guin, forman parte de una historia aún por escribir. Anidan latentes en el presente, en rincones y recovecos donde, contra todo pronóstico, las personas están logrando manifestar la extraña comuna del cuidado. Y, como tales, no son exactamente «familias». Pero me estoy adelantando.

La propia Le Guin creció «en una familia que, en líneas generales, parece haber sido más feliz que la mayoría». Por eso precisamente, escribe: «Me parece falso —una simplificación intolerable de la realidad— llamarla feliz». Para ella, veterana de la felicidad real, la expresión «familias felices» oculta el «coste enorme de esa «felicidad»», que da por sentado que la felicidad es algo ordinario, anodino y fácil de conseguir. Le Guin denuncia que no sentir curiosidad por la felicidad nos condena a pasar por alto su dependencia de «toda una subestructura de sacrificios, represiones, secretos, elecciones o renuncias, oportunidades que se aprovechaban o que se dejaban pasar, momentos de sopesar males mayores o menores (lágrimas, miedos, migrañas, injusticias, censuras, peleas, mentiras, enfados, crueldades)». La felicidad, como sabemos muy bien quienes estamos asignadas a las llamadas tareas reproductivas en esta tierra, es un arte torpe, un esfuerzo colectivo desordenado e incluso sangriento; una técnica relacional incesante y plagada de fallos.

En su ensayo, Le Guin ofrece una lectura devastadora de Tolstói, en el que muestra cómo sus vibrantes primeras palabras no son más que una capitulación apotegmática ante la idea común, si bien seductora, de que la infelicidad es más interesante y es más digna de ser investigada que la felicidad. No es que Le Guin no comprenda el reflejo: «Algunos críticos están muy atentos a la felicidad en las novelas —señala—, para descartarla por banal, sentimental o (dicho de otro modo) para mujeres». Aun así, Le Guin exige, con razón, más de su querido novelista, ridiculizando la insinuación de que Tolstói conocía personalmente «una gran cantidad de familias felices entre la nobleza rusa, o la clase media, o el campesinado, todas ellas parecidas». Por cierto, también es categórica al afirmar que «una familia puede ser feliz». Sí, las familias pueden ser felices, sostiene con cara de póquer y quizá bromeando: «durante mucho tiempo: una semana, un mes, incluso más». La felicidad no es un mito. Por eso es importante que la primera frase de Tolstói sea una mentira. El gran ruso sabía, insiste Le Guin, «qué era la felicidad: lo rara, complicada de conservar y difícil de conseguir que es. No sé por qué negó ese saber en su famosa frase».

Crecí en una familia nuclear europea, blanca, multilingüe y de clase alta que, en general, parece haber sido más infeliz que la mayoría. Me enfrenté a mis padres como un animal angustiado de un zoológico desde los doce años, y huí de ese hogar tan pronto como pude, con la esperanza de escapar, aunque fuera parcialmente, del dolor desquiciante de la mayoría de las relaciones que acogía. He vuelto físicamente a la casa tres o cuatro veces como visitante (ahora solo vive allí mi papá), pero realmente nunca he regresado. Mi hermano, por su parte, se quedó y se convirtió, entre otras cosas, extrañamente familiar con los paramédicos a los que tenía que llamar, solo, durante los peores años, para informar de otro aparente intento de suicidio de su madre. Ojalá él también hubiera huido.

Hubo muchos, muchos momentos de inmensa alegría en los primeros años: momentos que se han quedado grabados en mi memoria principalmente por cosas como el bloqueador solar, los helados, libros, árboles, mascotas, presentaciones, animales de la montaña, McDonald’s, lagos, la playa, las piscinas y las esculturas de arena (con pelo púbico de algas incluido). Recuerdo la alegría de disfrazarnos constantemente, y de jugar a «representar obras de teatro» improvisadas con mi hermano que, vestidos con nuestros trajes, infligíamos a los transeúntes: nosotros, los polimorfos evidentemente queer e incapaces de procrear que el universo consideró oportuno sacar de las entrañas de un hombre singularmente preocupado por su inmortalidad a través de la descendencia. Papá era más gordo y cariñoso cuando éramos pequeños; su desconcertante infantilismo, competitividad y rencor eran casi divertidos. Mamá aún no había renunciado a la vida. Recuerdo con cariño nuestro sofá, donde nos tirábamos pedos, hacíamos bromas y nos burlábamos unos de otros mientras veíamos la película favorita de la familia en VHS (Cuatro bodas y un funeral); la mesa del desayuno, donde florecían las bromas privadas, el ingenio, la exageración, la improvisación y la hilaridad. Incluso hubo algunos momentos de alegría, aunque desgarradores, durante esos años infernales. Y, para ser sincera, a pesar de las docenas de declaraciones que he hecho desde 2003, más o menos, de distanciamiento verdadero, definitivo y «para siempre», hasta hace poco, creo que nunca dejé de intentar llegar a ellos, de hacer posible la felicidad de nuevo.

No voy a intentar explicar aquí qué «salió mal» (como le gusta decir a la gente). Baste decir que, durante mucho tiempo, ninguno de nosotros (excepto papá) quería estar vivo. Mi papá nos enseñó, con el ejemplo, a tratar a mamá con desprecio y, como comprendí más tarde, esto también era, por supuesto, una forma profunda de despreciarnos. De las innumerables ocurrencias mordaces que hizo a lo largo de los años el talento encantador de este hombre por la crueldad, quizá la más aguda sea la que escribió en un correo electrónico hace cinco años —haciéndole guiños y dándole de codazos a mi pareja—, en el que me llamaba arrogante sabelotodo y trataba de desacreditar mi testimonio de que, a los trece años, fui violada por un colega del que estaba enamorada: «La violación es buena para el currículum feminista».

Ser justa con el dolor del que hablo estaría fuera del alcance de este ensayo. Con solo escribir los párrafos anteriores no lo habré exorcizado, por mucho que imagine lo contrario. Este fin de semana quemaré un hilo con mis amigos y meditaré, una vez más, sobre cómo dejarlo ir. Pero sospecho que, al final, no podré meter todo mi dolor en un cuerpo sacrificial y ver cómo se hace humo. Lamentablemente, sigo sintiendo un gran abismo entre mi alma y la sabiduría que Katherine Angel nos transmite en su nuevo libro, Daddy Issues (2019), cuando dice: «La ira y la rabia que podemos sentir hacia un padre… no es algo que podamos expulsar de una vez por todas, ni tampoco nos ofrece una solución clara. La rabia, en cambio, debe integrarse en todo lo demás que podamos sentir simultáneamente; no se consume por sí sola».

En algún punto, todos los miembros de la unidad nuclear que no eran mi papá —mi hermano, mi mamá y yo— estábamos al mismo tiempo bajo el cuidado de instituciones médicas geográficamente dispares, lidiando con las consecuencias de su caída, una ilustración surrealista y muy clara de nuestra dinámica fundamental. Y en un momento dado, no es broma, se sellaron dos puertas, una arriba y otra abajo, de modo que la casa quedó dividida por la mitad, mitad él, mitad ella, como una parodia de una obra de Harold Pinter; esta era la idea que mis padres tenían, totalmente en serio, sobre cómo llevar un divorcio. Si te levantabas de la cama medio dormida, pensando en desayunar en la cocina original, olvidándote de la nueva adición con su doble espejo (una cocina pequeña), chocabas contra la pared. Para ser precisos, te habrías estrellado contra una endeble división improvisada, detrás de la cual se podían oír, en pleno apogeo, los fantasmas de los desayunos pasados.

En otras palabras, sé que la familia no es una situación benigna «por defecto». Lo he sabido desde siempre. Lo sé a pesar de que la mayoría de las películas que he visto, e incluso la mayoría de las películas que se han hecho sobre la familia, y todas las novelas burguesas por definición (especialmente las de Tolstói), retratan, o creen retratar, cosas malas que le suceden a algo que, en principio, es bueno. La familia sufre por cualquier razón «ajena» a ella; pero se recupera. ¡La familia debe continuar (y continuar, y continuar)!

No, yo ya sabía que eso era falso, mucho antes de escuchar por primera vez sobre la exigencia histórica de los liberacionistas gays para abolir la familia. Mucho antes de leer a Friedrich Engels, Shulamith Firestone, Donna Haraway, Hortense Spillers o Gayle Rubin sobre los propósitos de la familia privada bajo el capitalismo, yo ya sabía, sabía, que la familia no es un organismo inocente sobre el que se ciernen acontecimientos traumáticos procedentes del exterior. Y, más que ningún otro cineasta que conozco, Ari Aster —el director que se ha hecho famoso entre los divulgadores de perogrulladas tolstoianas por su debut en el cine de terror, Hereditary (2018), y ahora por el éxito del verano, Midsommar (2019)— sabe de lo que hablo.

Algunos podrían argumentar que era un secreto a voces. Ese es el argumento de Tony Williams en Hearths of Darkness: The Family in the American Horror Film, donde muestra que las películas de terror populares son un medio para transmitir el deseo masivo contra la familia. En el cortometraje de terror que Ari Aster realizó en 2010 y presentó con su tesis, The Strange Thing About the Johnsons, la fachada tranquila de un hogar afroamericano acomodado es destruida desde dentro por años de abusos sexuales incestuosos, con el giro argumental de que el agresor es el hijo, que abusa y viola a su padre, hasta que la madre termina matando a golpes a su hijo. («El color de la familia no importa», dice Aster en una entrevista, de forma poco creíble). Aquí y en todo el canon del slasher familiar, el terror finge preocuparse de manera nacionalista por las amenazas a la familia, mientras que, en realidad, la culpa ostensiblemente por las torturas que sufre y permite todas las fantasías imaginables para desmembrar e incendiar esta unidad nuclear privada.

Estoy convencida de que Hereditary y Midsommar tratan sobre la familia y el deseo de escapar de ella. Escritas la una después de la otra, ambas beben de la misma idea, aunque quizá el mismo Aster no la comprenda del todo. Si bien una película se enfoca principalmente en destruir la familia desde dentro (a través del asesinato), y la otra en impedir que llegue a existir (a través de la ruptura), juntas representan intentos paralelos por expresar una misma cosa, acaso inexpresable, algo que Aster quería revelar.

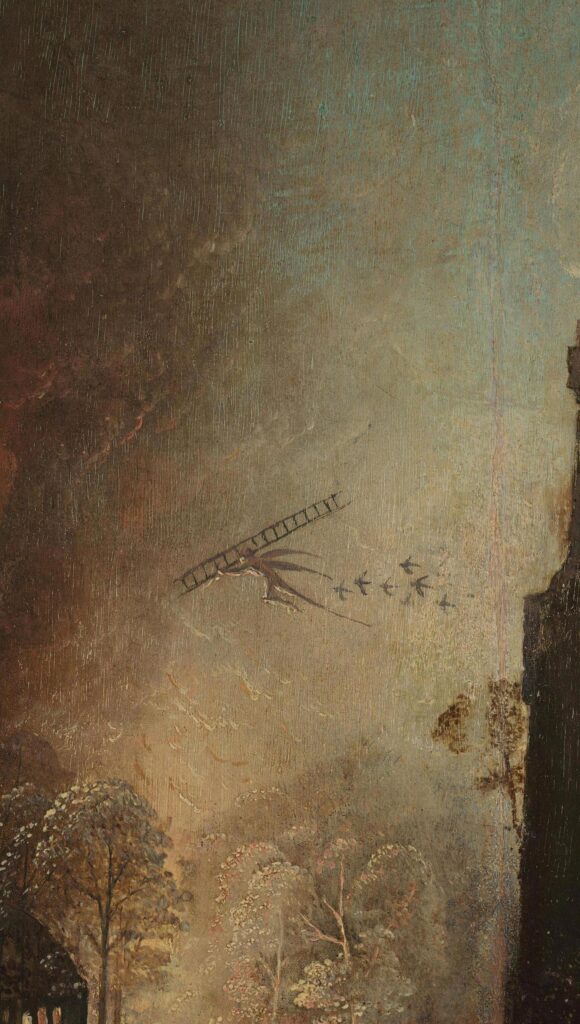

Esto también explica por qué, en muchos aspectos formales, son sustancialmente la misma película. Ambas comienzan con la muerte de un progenitor: en Hereditary, la muerte de Ellen, la matriarca fría y reservada de la familia, desata fuerzas demoníacas sobre la familia nuclear de su hija, Annie. En Midsommar, la protagonista, Dani, viaja durante el verano a una comuna pagana sueca después de que su hermana se suicida y mata a sus padres. Ambas películas terminan con una coronación ceremonial: en Hereditary, el nieto de Ellen, Peter, es coronado como el demonio Paimon, y en Midsommar, Dani se convierte en la Reina de la primavera durante la culminación de un festival eufórico de nueve días. A lo largo de la trama, ambas películas parecen abrir portales sobrenaturales a sus propios poderes de terror mediante la representación de momentos de violencia facial extrema (una cabeza arrancada por un choque con un poste eléctrico, una cabeza serrada con una cuerda de piano por el propio personaje, un rostro aplastado con un mazo). Estas imágenes parecen susurrar que abolir la familia sería abolir el yo, deshacer el propio rostro. Ese proceso podría ser, potencialmente, tan bello como aterrador.

Sin embargo, además de la repetición, las dos películas, muy unidas entre sí, también forman una progresión. La segunda me pareció una especie de hija utópica frustrada de la primera: comienza con la misma paleta de colores sombríos, pero luego lucha y se libera, en las flores y el sol. No obstante, esa comuna en torno al Palo de Mayo es, ¡ay!, una en la que la familia no ha sido abolida, sino suspendida. Aún así, creo que es útil reconocer que la primera película es una indagación directa sobre el núcleo familiar privado, mientras que la segunda la abole desde el principio, llevándonos súbitamente a una sociedad en la que todo lo que se inflige a un cuerpo se experimenta de manera ritual por todos los cuerpos, en un intercambio radical de afectos.

El aspecto central de Annie, la protagonista de Hereditary, es que es una madre reacia. La imposibilidad de organizar la vida a la que se enfrenta es la misma que han criticado las artistas feministas durante siglos: un mundo en el que la maternidad y el arte son mutuamente excluyentes. En el fondo, lo único que quiere Annie es estar sola con sus maquetas en miniatura. Su queja aparente es que nadie en la familia «asume la responsabilidad de nada», pero esto se aplica, sin duda, sobre todo a ella.

Por otro lado, el hecho central sobre Dani, la protagonista de Midsommar, es que ella desea la comuna. Lo que realmente consigue, de forma tragicómica, es la pseudo comunidad eugenista Hårga, un municipio en Hälsingland, una microcomunidad sueca totalmente blanca a la que Pelle, el amigo soñador de su novio, quien es originario de allí, les ha llevado a visitar.

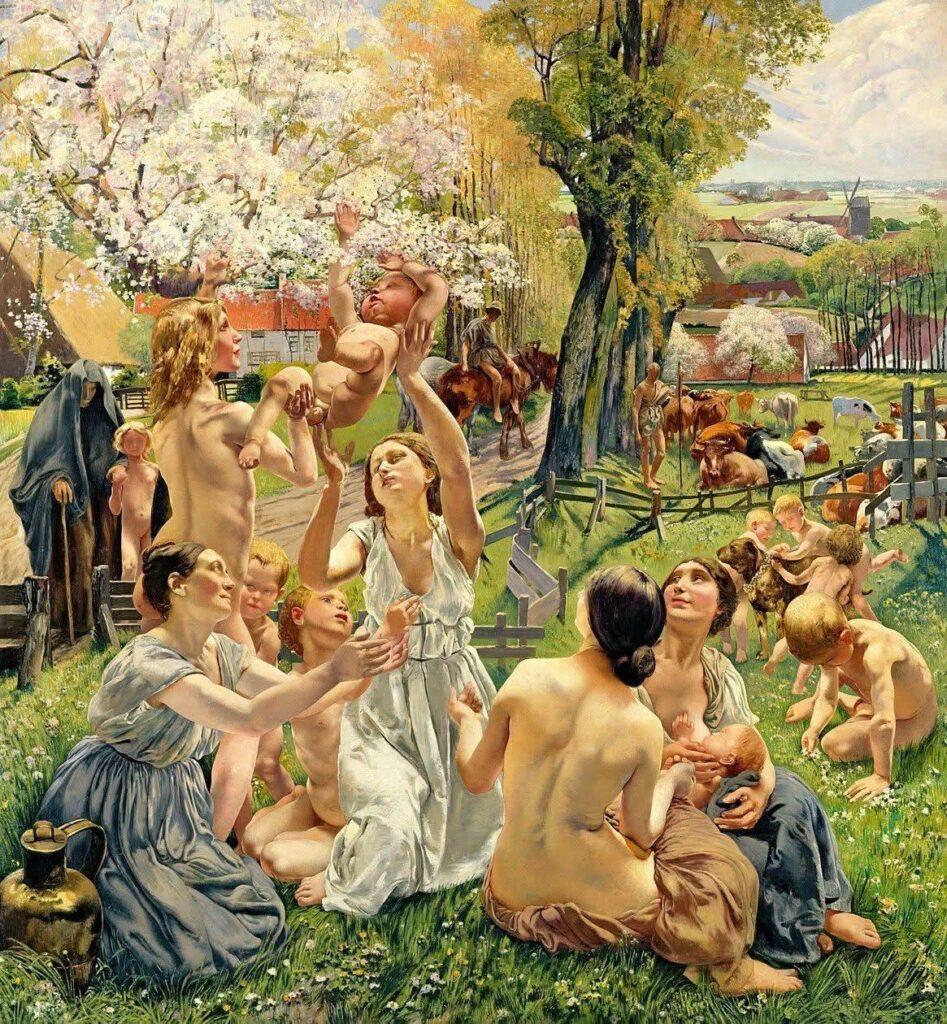

«Dani, ¿te sientes acogida?». Esta es la pregunta de Pelle. Mucho antes de viajar a Suecia, Pelle, un estudiante de posgrado del mismo departamento de antropología que el canalla novio de Dani, ha reconocido el deseo de Dani por la comuna debido a la «mirada extraña en sus ojos». En Hårga, como Dani percibe intuitivamente (aunque no sin crítica), nadie es sólo una madre, padre, hermana o hermano; y cada ataque de pánico, cada muerte violenta e incluso cada orgasmo se exhalan, se encarnan y se gritan, no solo por parte de la persona a la que «le está pasando», sino por toda la colectividad reunida a su alrededor para compartir la experiencia. «Reciprocidad radical» es como Aster resume la filosofía de Hårga. Apuesto a que hay millones de nosotras, refugiadas de la familia nuclear, que podríamos sentirnos atraídas, exhortadas, por esta loca visión del comunismo afectivo. Me impacta especialmente el espectáculo de las mujeres de Hårga, tras la ceremonia de mayo, sosteniendo a Dani desplomada en el suelo. No sólo la sostienen como lo hacía Christian, el novio de Dani, en la secuencia inicial (mientras ella gritaba no, no, no, no, no, no, no, no, no): la están sosteniendo de verdad, lamentándose de dolor, jadeando y llorando con ella, compartiendo su afecto y me parece que lo hacen de tal manera que su rabia cubra todo lo demás: creo que no se espera que su rabia simplemente «se consuma a sí misma».

Pero Pelle, que la corteja en el granero comunitario, juzga erróneamente su deseo cuando intenta venderle la vida totalitaria de Hårga diciéndole que lo que le ofrece es una «familia de verdad». «No, no, no es eso lo que quiero decir», responde Dani, angustiada. De hecho, al principio de la película, la sola mención de la palabra «familia» le provoca un ataque de pánico. Mientras ella y el puñado de estadounidenses que han viajado a Hårga están extasiados por los hongos alucinógenos, uno de ellos anuncia falsamente al grupo: «Son como mi familia», lo que hace que Dani salga corriendo hacia el bosque y finalmente se desmaye.

Lo que hace que ambas películas sean tan divertidas y tristes a la vez es que, en lugar de encontrar lo que quieren, las mujeres encuentran comunitarismo; no comunismo, ni siquiera «una habitación propia», sino —¡en ambos casos!— una secta bioconservadora. Aun así, al menos en el caso de Dani, eso la hace muy feliz. Y, a pesar de todos sus defectos, Aster, al igual que Tolstói, está secretamente bastante interesado en la producción de la felicidad.

Annie no quiere ser madre y, en cierto modo, eso debería estar bien. Por supuesto, en un mundo en el que no hay alternativa al horrible chantaje del matrimonio, el aislamiento y la vida privada —especialmente una vez que se ha procreado—, está muy mal. Pero siento mucho cariño por la brutal, mandona y adinerada Annie, interpretada (magistralmente) por Toni Collette. Debo decir que, en varios momentos de mi adolescencia, fui consciente, porque ella me lo dijo, de que mi madre deseaba no haber tenido hijos. Mientras escribo este ensayo, ella se está muriendo, y la quiero, y estoy totalmente convencida de que se merecía un mundo en el que ese deseo, que tanto daño me hizo (aunque probablemente más a ella), nunca hubiera surgido.

En cuanto a Dani, la protagonista de lo que podría considerarse la ruptura más épica de la historia: les aseguro que estoy un poco enamorada. Estoy enamorada de este personaje pensativo, precioso, valiente, vital y fuerte, interpretado (con igual virtuosismo) por Florence Pugh. He escuchado decir, en podcasts que apagué enfadada, que Dani es «tan mala» como Christian y que ellos (de alguna manera, ugh) «se merecen el uno al otro». Los comentaristas indignados, sin ser muy conscientes de su actitud defensiva, se han puesto de acuerdo en algo: Christian no se merecía su funesto destino. ¿Acaso Dani no tiene también la culpa, al asumir la responsabilidad de sus errores? ¿No tiene razón cuando se preocupa por cómo, durante sus cuatro años juntos, podría haberlo agobiado demasiado, alejándolo de ella, con su profundo dolor familiar? Francamente, nunca he oído una tontería tan ofensiva.

Realmente no debería sorprenderme que los hombres del cine y los chistositos de la radio, no quieran admitir lo poco que entendieron Midsommar y lo devastador que ha sido que la película los haya leído tan bien. Al fin y al cabo, esta es la segunda entrega de una crítica presentada en dos partes que (sí, soy consciente de lo improbable que suena) bien podría ser una de las intervenciones más radicalmente feministas del cine del siglo XXI, algo que no esperaban.

No recuerdo cuándo fue la última vez que vi una secuencia tan hermosa como la competencia maratónica de baile del Palo de Mayo, que Dani ganó accidentalmente porque, a pesar de que sus compañeros estadounidenses no la apoyaron y de que se sintió herida, es capaz de sentir una alegría inquebrantable. Poco antes, la reacción de Christian y su amigo Josh, un compañero de estudios de antropología, ante el doble suicidio en el acantilado —los miembros de Hårga se lanzan voluntariamente al vacío al alcanzar una determinada edad, una escena que, por cierto, provocó que espectadores de todo el mundo abandonaran las salas disgustados— es mirarse el uno al otro, ignorando a una Dani disociada, e hincharse el pecho, compitiendo por la «propiedad» etnográfica del evento como capital antropológico. En cambio, en la escena del Palo de Mayo, se nos da a entender que la respuesta de Dani a este mismo incidente es bailar, bailar, bailar, bailar, bailar hasta que, mágicamente, comienza a hablar sueco («no necesitamos palabras»). En mi opinión, Aster está haciendo algo de manera consciente, significativo e incluso descarado al situar este homenaje a la complejidad de la felicidad, como diría Le Guin, justo después de la escena más oscura e impactante de la película.

Me parece lógico que, para hablar de la familia contemporánea, Aster recurra a bailes interminables, reinas y príncipes, casas en el bosque, osos, hechizos, metamorfosis, ritos, hechizos de amor y casas de muñecas; en definitiva, a los elementos de los cuentos de hadas (proto-capitalistas, no pre-capitalistas). Porque, como dice Angel en Daddy Issues, los cuentos de hadas suelen identificar «la familia como un lugar de violencia: las madrastras envenenan a las hijastras, los niños son abandonados o devorados y los padres rapaces violan a sus hijas». ¿Qué mejor manera que la simbología de los cuentos de hadas para evocar en nosotros nuestro conocimiento común, profundamente reprimido, de que, por ejemplo, la familia es la que produce y reproduce de manera abrumadora la gran mayoría de la violencia sexual en la Tierra?

También tiene sentido para mí que las exploraciones de Aster sobre lo insoportable que es la vida doméstica sean tan, tan divertidas. No me refiero sólo a la parodia extremadamente divertida de los antropólogos occidentales crédulos que presenta, por ejemplo, Hårga con el uso de una máquina de bingo, con un montón de bolas de madera con runas inscritas para seleccionar al azar a sus víctimas sacrificiales. No me refiero sólo a la exquisita comedia sobre la posición woke neocolonial de los visitantes masculinos en Midsommar; su incapacidad para consumir psicodélicos con un mínimo de apertura o vulnerabilidad; su casi total pasividad incluso cuando los caníbales los preparan para la olla. Por supuesto, es delicioso que los tipos asquerosos estén tan ocupados compitiendo entre sí a lo largo de Midsommar y descuidando a la mujer traumatizada con la que han viajado, que no se den cuenta de que los diversos objetos en los que garabatean notas les dicen claramente, una y otra vez, que están a punto de ser cosidos dentro del cadáver de un oso y que van a prenderles fuego mientras ella es proclamada Reina de la Primavera.

También me refiero al humor disociativo y sublime de Hereditary. Es más difícil de digerir y más difícil de admitir, pero Hereditary también es cómica. Tomemos como ejemplo el siguiente diálogo matrimonial:

Annie: Sube a ver. Por favor, Steve, […] aún hay más.

Steve: ¿Te refieres a algo más que el cuerpo decapitado de tu madre? Por supuesto que sí.

O este, en el que Annie describe cómo casi asesina a su hija Charlie y a su hijo Peter:

Annie: Soy sonámbula. […] Hace dos años me desperté, pero estaba de pie junto a la cama de Peter y Charlie, cuando compartían habitación. Estaban completamente cubiertos de disolvente. Y yo también. De la cabeza a los pies.

Y estaba allí de pie, con una caja de cerillos y una lata vacía de disolvente. Y me desperté al encender uno, lo que también despertó a Peter, que empezó a gritar. Y de inmediato apagué el cerillo. ¡De inmediato! ¡Y yo estaba tan sorprendida como él! Y era IMPOSIBLE convencerlos de que sólo estaba sonámbula, que, obviamente, eso era lo que había pasado.

Claro que fue eso.

O esto, en el que Annie, hablando a toda velocidad, parece creer que está describiendo «la vida de su madre» (no la suya propia) a un grupo de apoyo para personas en duelo que la miran atónitos:

Annie: Tenía TID, que se agravó mucho en el último año, y demencia. Mi padre murió de inanición cuando yo era un bebé. Tenía depresión psicótica y se mató de hambre, lo cual estoy segura de que fue tan agradable como suena. Y luego está mi hermano mayor, que era esquizofrénico, y cuando tenía dieciséis años, se ahorcó en la habitación de mi madre. Por supuesto, en la nota de suicidio la culpaba a ella. La acusaba de meterle gente dentro de él. Así era la vida de mi madre.

Por cierto, este último discurso tiene lugar el día antes de que su hija muera decapitada en un accidente de coche en el que conducía su hijo, y su esposo muera ante sus propios ojos envuelto en llamas en el salón. Así que, cuando una mujer mayor y extraña del grupo de apoyo se acerca corriendo al coche de Annie en el estacionamiento, le da una versión lamentablemente desactualizada de los hechos. «¿Mi…madre?», repite Annie, momentáneamente desconcertada. «Oh…». Por dónde empezar.

Esa aporía, ahí, ese vértigo: sé lo que se siente. Incluso si la razón por la que se siente extraño sea la disociación, o la intromisión temporal, en esos momentos, de algo parecido a la simple locura, realmente se siente chistoso. Agradezco a Ari Aster por mostrarme esto.

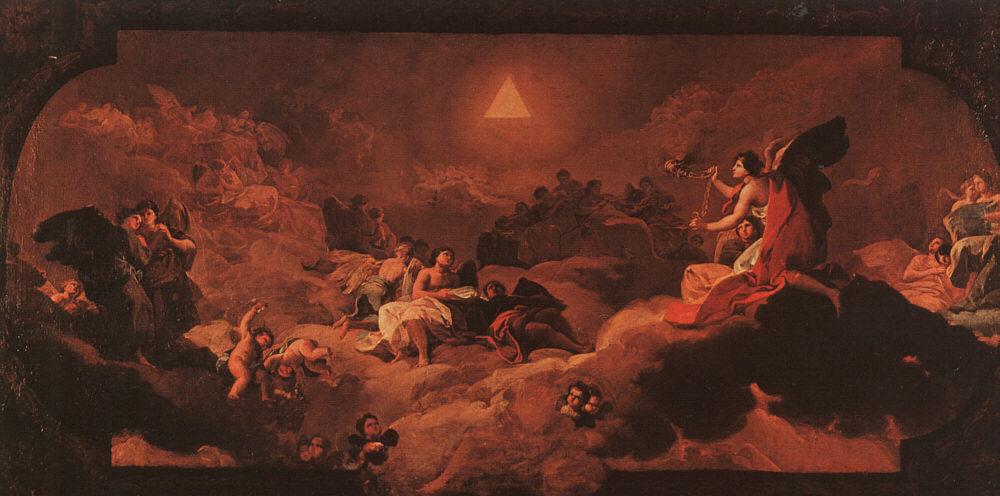

Hereditary es una película en la que los miembros de una familia mueren uno tras otro de forma increíblemente sangrienta hasta que, en una secuencia de ascensión/trascendencia religiosa que resulta ser simple y misteriosamente alegre, solo queda una persona. Este «último hombre», paradójicamente liberado por fin de su hogar, es el adolescente solitario poseído por el demonio que, en mi opinión, transmite claramente al público el espectro del pistolero escolar «incel». En este final tan controvertido, Peter se convierte en «Paimon», uno de los ocho reyes del infierno.

Pero, a diferencia de las interpretaciones dominantes y superficiales de Hereditary, en sí no es la muerte de los miembros de su familia lo que jode a Peter hasta el punto de que uno siente que podría disparar en una escuela o presidir un séquito flotante de cabezas sin cuerpo. Es el hecho de haber vivido juntos en primer lugar, atrapados en la jaula de la escasez, la atomización y la soledad. He aquí un diálogo entre madre e hijo:

Annie: No quiero decir nada. He intentado decir algo…

Peter: Pues vuelve a intentarlo. Libérate.

Annie: ¡Libérate tú, querrás decir!

Peter: ¡Está bien, libérame tú!

Aquí hay otro:

Peter: ¿Por qué me tienes miedo?

Annie: [tapándose la boca con la mano, pero demasiado tarde, se le escapa:] Nunca quise ser tu madre.

Peter: Entonces, ¿por qué me tuviste?

Annie: ¡No fue culpa mía! Intenté evitarlo.

Peter: ¿Cómo?

Annie: Intenté abortar.

Peter: ¿Cómo?

Annie: Como pude. Hice todo lo que me dijeron que no hiciera, pero no funcionó ¡Me alegro de que no funcionara!

Peter: Intentaste matarme.

Annie: ¡Yo te quiero!

Peter: ¿Por qué intentaste matarme?

Annie: ¡No lo hice! ¡Intentaba salvarte!

Me temo que el cine de Ari Aster no es comunista. No obstante, Aster tiene una relación íntima y única con una infraestructura casi universal que los comunistas tendrán que desmantelar: «un pozo profundo de la desesperación» (como él mismo lo describió en una entrevista con Film Comment). Ese pozo es la familia funcionando con normalidad. Por alguna razón, los críticos y los creadores de pódcasts han pasado por alto este hecho de manera sistemática, anunciando casi de forma unánime que Hereditary y Midsommar tratan «sobre» el dolor, el trauma, la enfermedad mental, la tragedia personal y… las sectas. La violencia, como han insistido de forma bastante evidente varios críticos nerviosos, proviene de fuera. Sin duda, las protagonistas femeninas aman y echan mucho de menos a sus familiares, ¿de acuerdo? Los elementos paganos espeluznantes o sobrenaturales que destruyen las «relaciones» que les quedan no son metáforas de su voluntad, no. Es más fácil creer en demonios.

Repito: no estoy diciendo que Aster sea un camarada. Dudo mucho que se sumara a la abolición de la familia si se lo pidieran, o que diera siquiera una respuesta satisfactoria sobre por qué la abolición de la familia es una exigencia utópica sin la cual la abolición de la blancura y del sexo/género sería impensable. Sin embargo, Hälsingland, tal y como lo presenta Aster, ofrece una astuta alegoría de lo que sucede cuando la comuna está construida sobre la ecología blanca del norte: se obtiene un etnocomunitarismo de linaje disfrazado de tolerancia o, se podría decir, algo parecido a un Estado socialdemócrata. Al fin y al cabo, se trata de una comunidad que asesina como parte de un ritual a tres forasteros no blancos a lo largo de la película, y a dos blancos, mientras que solo utilizan a los blancos para el sexo y para obtener esperma.

De camino a las festividades, los visitantes de Midsommar pasan por delante de una pancarta que proclama una política xenófoba: «Stoppa massinvandringen till Hälsingland» (Detengan la inmigración masiva a Hälsingland). Por otro lado, el turismo a pequeña escala, no sólo está bien sino que es completamente necesario para el metabolismo de la sociedad, ya que proporciona cuerpos para matar y con los cuales reproducirse. Los hippies de la comuna de Hårga fingen ser modernos y abiertos al mundo, pero, en realidad, sus esfuerzos se centran exclusivamente en mantener, a toda costa, una imagen de equilibrio cíclico y estacional, preservando la repetición de las estaciones y la estabilidad eugenésica de su población justo en el momento en que los refugiados climáticos, presuntamente, están llegando a sus costas durante lo que ellos mismos declaran como «el verano más caluroso jamás registrado».

En realidad, las formas de vida protocomunistas, en contraposición a las formas de vida llanamente comunales, han sido predominantemente adoptadas por personas no blancas y otros monstruos del imaginario nacionalista blanco (por ejemplo, personas marginadas y fugitivas del hogar normativo: queers, putas, traidores a la raza y clase, trabajadoras sexuales y personas con discapacidad) a lo largo de la historia del colonialismo. Hay que reconocer que, al satirizar la indigeneidad blanca (sic), Midsommar ha enfurecido a algunos fascistas. Los editores de Renegade Tribune, por ejemplo, están resentidos con Aster manchar la reputación de las prácticas espirituales nórdicas, y han informado a sus lectores con un tono lastimero que «la nueva película de terror, Midsommar, del judío subversivo, sataniza a los paganos europeos». También han proliferado de forma bastante divertida en Twitter cientos de chistes sobre cómo Midsommar es un «documental sobre irse de vacaciones con blancos», ejemplo de que «los blancos aceptan literalmente cualquier cosa», o un caso singular de «blancos con algo de cultura».

Por cierto, no podría estar más de acuerdo en que el culto satánico a la muerte en Hereditary es «real». Es totalmente real, está en todas partes. Y lo que Ari Aster demuestra de forma semiconsciente —de hecho, es lo que les estoy diciendo ahora mismo con total seriedad, aunque también es para morirse de risa— es que, si seguimos reproduciendo la familia nuclear, como especie estamos a merced de los cultos satánicos de la muerte. La razón por la que tenemos que abolir la familia es precisamente porque la manera en la que Annie/Dani se sienten y se comportan bajo la influencia de un culto a la muerte, podría ser la forma en que se sienten y se comportan bajo la influencia de una familia nuclear.